农村小伙进城找叔叔,走到省委大院被拦下,说出名字送见省委书记( 二 )

可算见到亲人了 , 小伙看着陌生的叔叔 , 瞬间流下了泪水 。

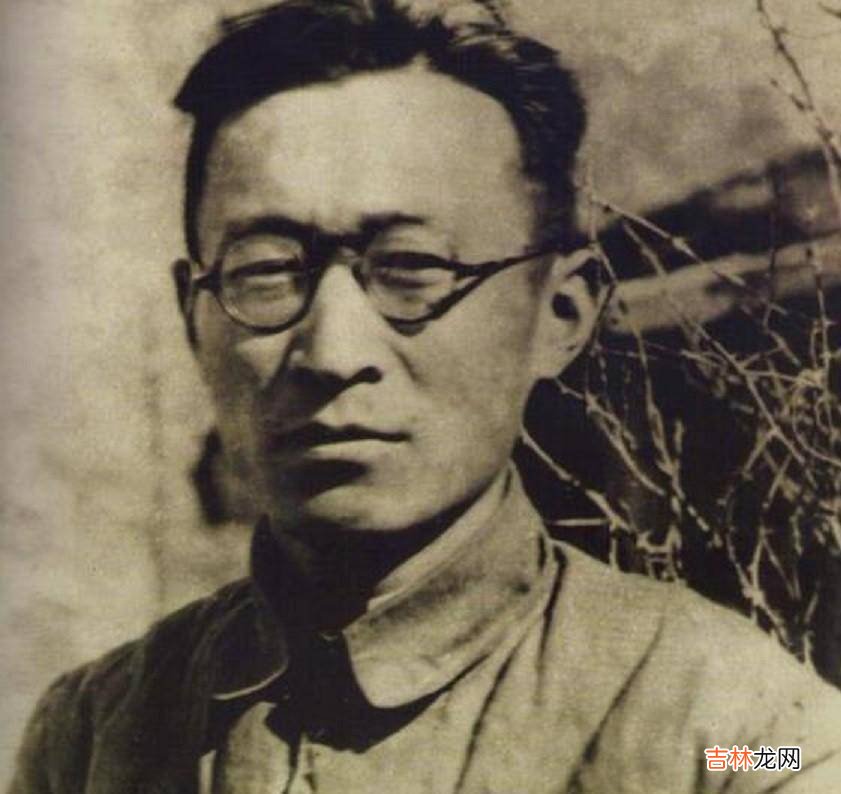

原来 , 那位中年干部就是当时的湖南省委书记黄克诚 , 也就是小伙要找的叔叔黄时瑄 。 这是怎么回事呢?黄开衡的父母是如何知道黄克诚(黄时煊)在长沙当大官的?黄开衡找到叔叔之后 , 后来的遭遇如何呢?

文章图片

黄克诚 , 原名黄时瑄 , 1902年出生在湖南永兴县三塘乡下青村的一个贫苦农民家庭 。 当时 , 黄家一共有四个孩子 , 黄克诚排行第三 , 上面有一个姐姐和一个哥哥 , 下面有一个弟弟 。 由于家境贫寒 , 黄克诚和哥哥姐姐以及弟弟从小就要起早贪黑打柴、拾粪 , 以分担父亲肩膀上的生活重担 。

黄克诚的父亲是一位能吃苦耐劳的庄稼汉 , 他除了在地里劳作之外 , 每到农闲之时还经常外出贩卖粗盐 , 从而贴补家用 , 养活四个孩子 。 而黄克诚的母亲是一位旧式女子 , 因为缠了小足 , 且体弱多病 , 所以她只能在家操持家务 , 并教导四个儿女 。

在那个吃人的旧社会 , 虽然黄克诚父亲不辞辛劳、四季无歇地为生活而奔波 , 但是仍旧无法改变家庭的贫穷面貌 。 繁重的生活让这位朴实庄稼汉 , 变得非常严厉和冷酷 , 孩子们起晚了床、干不好活 , 通常都要遭到他的责打 。 每到此时 , 黄克诚母亲便会护着孩子们 , 将孩子们拥在怀里默默哭泣 。

6岁的时候 , 黄克诚就开始给地主家放牛 。 那时候 , 幼小的黄克诚每天都会早早地被父亲叫起来 , 他脸还没来得及洗 , 就往地主家里赶 。 在山坡草地上放牛之时 , 黄克诚总是打瞌睡 , 可是他又害怕把牛弄丢了 。 因为如果把牛弄丢了 , 那么不仅要给地主家赔偿 , 而且还会受到父亲的责打 。

怎么办?黄克诚动了一番脑筋 , 最终想出来了一个好办法——他从家里找了一条粗绳绑在自己腰上 , 同时将绳子的另一头拴在牛尾巴上 。 这样一来 , 黄克诚再也不用担心牛跑丢了 , 并且自己还可以安心地躺在草地上睡大觉了 。

冬去春来 , 四季更迭 。 转眼间 , 黄克诚已经长大9岁了 , 虽然他仍是一个懵懂无知的孩子 , 但是青涩的脸庞上却明显透露着一股机灵劲 。 当时 , 黄克诚的父亲和亲戚们商量决定 , 在黄家的后辈中挑选一个孩子 , 然后由家族共同承担费用 , 送这个孩子去读书 , 以期将来能够改变黄家的命运 。

长辈们选来选去 , 最终选定了黄克诚 , 因为长辈们觉得黄克诚聪明机灵 , 最有希望学出成绩来 。 就这样 , 9岁的黄克诚被送到了当地的私塾读书 。 读书期间 , 私塾先生非常严厉 , 黄克诚背不出来课文 , 他便用戒尺打头;黄克诚写错了字 , 他就用戒尺打手 。

或许正是因为幼年时期的艰辛经历 , 才磨练出了黄克诚坚韧不拔、不屈不挠的精神品质 。 从私塾到小学 , 从小学到中学 , 黄克诚一步一步坚强地走了过来 。 1922年年初 , 20岁的黄克诚考上了位于衡阳的湖南省立第三师范学校 。

文章图片

喜讯传来 , 黄家的长辈们都高兴极了 , 他们把改变黄家命运的所有希望 , 全都寄托在了黄克诚的身上 , 有的送钱 , 有的送衣物 , 有的送米粮 , 这才为黄克诚凑齐了学费和生活费 。 当时 , 送黄克诚去衡阳湖南省立第三师范学校读书的人 , 是他的哥哥黄时玑 。

哥哥黄时玑比黄克诚大4岁 , 他和父亲一样整天在田地里辛勤劳作 , 并且继承了父亲老实本分、怯懦怕事的性格 。 弟弟考上了师范学校 , 黄时玑心中也非常高兴 , 小的时候他们兄弟之间的关系就非常要好 。 俗话说 , 长兄如父 。 黄时玑经常把家里的好吃的和好穿的让给两个弟弟 , 自己则心甘情愿吃苦受累 。

经验总结扩展阅读

- 为什么小岗村被称为中国农村改革的第一村

- 萧山小伙:为何相亲难?可能出生地不太好,萧山最角落,也不拆迁

- 八字测婚小题大作的离婚

- 农村教育和城市教育差距有多大?刘强东举了一个例子,引人深思

- 山东19岁小伙暑假兼职送外卖 为自己赚够一年学费

- 黑龙江小伙,在俄罗斯定居,老婆身高183公分,岳父送我300亩农庄

- 精神语录社会小伙正能量 关于社会正能量句子

- 农村婆婆来家中养老,她一顿要吃4个馒头,得知真相,我感动落泪!

- 小伙二十多年被拐4次终回家:抱住母亲跪地痛哭

- 日前 一个月花179000元,河南小伙向昔日恋爱女孩讨要彩礼