“昨天领导找我谈话 内向者更需要发掘“个人核心项目”( 三 )

他们也许很难与他人建立关系 , 但关系一旦建立 , 相对会更加稳定 。

对于内向者来说 , 控制在4人以内的坦诚、深入的交流 , 可以带来更舒适的社交体验 。

褪去伪装的真实表达 , 是属于内向者们独特的“社交语言” 。

03如何做一个不被轻视的内向者

内向是一种不同于害羞或者孤僻的气质 , 它不是病理性的 , 也不是能强行改变的 。

比起对抗 , 我们需要找到合适的方式与之共处 。

1、创造“恢复壁龛”

《安静:内向性格的竞争力》一书中 , 作者举过一个例子 。

一位声名远扬的教授被邀请去皇家军官学院致辞 , 按照习惯 , 内向的他提前排练了演讲过程 , 并且在脑海中多次演绎可能发生的场景 。

不出意料 , 那次演讲非常成功 , 但接下来发生的事情却让他感到不安——

学院的高层邀请他共进午餐 , 那必定是一场令人疲惫的社交 , 教授此时已电量耗竭 。

他很快想到办法 , 借口道:“我对船舶设计很感兴趣 , 请允许我午餐时间去附近的河畔观赏 。 ”

于是 , 整个午餐时间 , 他得以在河畔悠闲踱步 , 兀自呼吸自由的空气 。

心理学家认为 , 内向者在进行超负荷的社交活动时 , 可以刻意为自己创造类似的“恢复壁龛”(restorativeniches) 。

你可以在社交间隙 , 去到任何让你感到安全的场合 , 短暂地回归真实自我 。 它可以是无人的河畔、安静的厕所隔间 , 也可以是儿时的乡村小屋、瑜伽垫、冥想室......

千万不要刻意抑制自己的不安情绪 。

暂时的强装镇定可能会使你陷入后续更长时间的疲劳与消极 。

2、内向者更需要发掘“个人核心项目”

心理学者利特尔的“自由特质理论”认为 , 内向者致力于“个人核心项目”时 , 有助于生活质量的提高 , 并会表现得更为外向 。

这里的“个人核心项目” , 指的是“我们认为有意义、可以进行管理、没有太大压力 , 还会得到别人支持”的事情 。

简而言之 , 内向者可以为了他们真正看中的人、事、物自然地展现出外向的一面 。

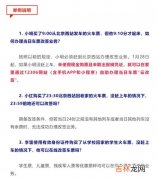

文章图片

来源:pexels

例如 , 当一名内向但对写作充满热情的作者应邀参加作者论坛时 , 或是一名沉默寡言的教师在面对Ta所关心的学生时 , 会暂时从内向的壳中走出来 , 变得激情四溢 。

对于内向者来说 , 找到真正热爱的“个人核心项目” , 显得格外重要 。

3、适时开启节能模式 , 寻觅“稿纸一般”的朋友

作为一个特质明显的内向者 , 南仁淑发现 , 自己并不是不爱说话 , 而是对聊天对象的反馈比较敏感 , 会对对方不经意流露出来的敷衍倍感压力 。

没有人是天生没有表达欲的 。

如果遇到愿意专心听自己说话 , 并且适当给予正面反馈的朋友 , 内向者会很乐意吐露内心的想法;

相反 , 如果对方口若悬河 , 习惯将聊天变成大段大段的自我输出 , 南仁淑就会自动开启“节能模式” , 不再发表自己的看法 , 而是抛出问题引导对方继续说下去 。

因为和这样的人相处 , 不管我们内向或外向、话多还是话少 , Ta都不会在意 , 而是将全部注意力放在自我表达上 , “就像硬是将东西塞进一个已经爆满的袋子里” 。

内向者面对一位愿意承接自己真实想法的朋友 , 就像热爱写作者面对稿纸 , 也会变得不知疲倦、滔滔不绝 。

希望每一位内向者 , 能遇到稿纸般 , 让我们坦诚输出的朋友 。

经验总结扩展阅读

- 闯关东|《闯关东》14年 “朱家四子”现状 个个都成演技实力派 婚姻幸福

- 《投笔肤谈》中有言:“达权者 成熟的人,自会愿意低调谦逊待人,严于律己

- 《投笔肤谈》中有言:“达权者 养精,即保养精气神,蓄锐,则是积蓄锐气

- 《孙子兵法》说:“兵者 做人做事,鉴古而不泥于古,效人而不拘于人

- 自卑感|真正有头脑的人,会接受别人的“旧衣服”

- 本文转自:央视新闻又是一年毕业季 “陪我去小卖部。”“不去!”“我请你。”“走!”

- |那些不靠“性别福利”征服男人的女人,后半生,大都赢了

- |男人心里喜欢着你,却不说出来,他会露出这三个“马脚”

- |原来,真正过得好的女人,身上多具备这些“实力”

- 你有没有听说过“曝光效应”?这是一个心理学概念 “聊出来”的感情想要靠谱,就必须满足几个条件