进行低龄整容有风险,变美还需“有法可依”

爱美之心人皆有之 。 近年来 , 整容低龄化趋势越发明显 , 甚至形成了一股“可做可不做的一定要做 , 不能做的也要创造条件做”的不良风气 。 在暑期竞争白热化的医疗美容市场 , 部分商家不顾医疗原则 , 一边在社交平台用“做不了学霸做校花 , 整容要趁早”等话术向青少年传输容貌焦虑 , 一边用“1元医美”等营销擦边球引人“入坑” , 医美在未成年人群体中有愈演愈烈的趋势 。

相关研究显示 , 我国的医美消费主体趋于低龄化 , “95后”乃至“00后”年轻群体成了医美机构招徕顾客的重要“蓄水池” 。 某医美平台发布的《2020医美行业白皮书》显示 , 在互联网医美消费平台上 , “95后”与“00后”占比过半 。 为了牟利 , 医美机构将营销宣传之手伸向了青少年 。 大量类似“高考结束 , 私信我改变 , 给大学同学来个一见钟情的感觉吧”的具有诱导性的“美丽话术” , 极力渲染整容效果 , 却对手术风险只字不提 , 致使许多青少年对整容形成了错误的认知 。

不管动刀风险高低与否 , 未成年人不适合做整形手术 , 这在国内外已是普遍共识 。 未成年人的身体尚处于发育状态 , 五官、身材、骨骼等没有完全定型 , 过早进行美容整形 , 很可能给身体造成不可逆的伤害 。 同时 , 医美低龄化趋势也反映出对青少年的身心发展、价值观造成的不利影响 。 因此 , 有专家建议通过立法规范未成年人整容行为(弥补生理缺陷的除外) , 对于违反规定的机构进行严惩 , 从源头上避免公立医院“关正门”、市场机构“开后门”的现象 。 在现代生活中 , 要让一个行业要可持续发展必须依靠法治 。

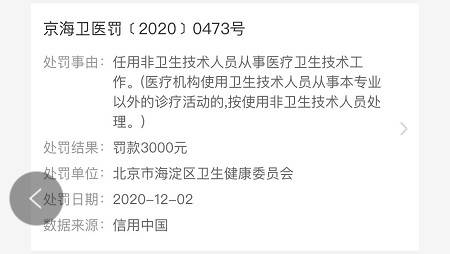

让变美“有法可依” , 不仅是对未成年人的保护 , 亦是市场发展的迫切需求 。 据艾瑞咨询调研数据显示 , 2019年中国具备医疗美容资质的机构约1.3万家 , 而非法经营的医美店铺数量超过8万家 , 合法医美机构仅占行业的14% 。 在合法的医美机构中 , 依然存在15%超范围经营的现象 。 “碘伏消毒棉棒重复多次使用”“手套破损了还继续戴”“培训三四天就上岗”等美容乱象 , 早已见诸报端 。 事实上 , 很多三甲医院整复外科都劝退过未成年人提出的医美要求 , 但这部分“刚需”是否会遁入“地下” , 结果不得而知 。 拱卫好这部分未成年人的身心健康 , 立法禁止对未成年人进行非必要的美容整形 , 已成为公众广泛关切的问题 。

【进行低龄整容有风险,变美还需“有法可依”】多年前 , 《未成年人保护规定》明确规定 , 不提倡未成年人实施医疗美容项目 。 不过 , 从地方版的倡导性法律 , 到升格为全国性的强制法 , 这其中还有很长一段路要走 。 为顺利推进该领域立法进程 , 媒体不妨对相关事件进行深度报道 , 引发全社会的关注和思考 , 最终完成“民之所望、施政所向”的升格 。

经验总结扩展阅读

- 进行悄悄告诉女人:护肤牢记4个“秘诀”,四十岁看起来也很年轻

- 家长王中磊女儿晒自拍,撞脸王祖贤超惊艳!网友:整容了?变化太大了

- 发型 流行发型有哪些?2022精选发型看这里,都是整容级别的

- 痘痘 痘痘肌一定要进行控油处理吗?纯护肤干货

- 李奕霏19岁女孩花百万按照刘亦菲整容,梦想破灭后,她的现状如何

- 进行纹眉后会有痂掉落吗?|璟美国际

- 进行肌肤更新的两大关键词

- 脸部多次整容的知名韩星,从美女变“怪物”,临终前仅一条狗陪在身边

- 小伙25岁小伙9年整容145次,看曾经照片,网友:有钱真好

- 黑色偶遇宋丹丹吃饭,素颜皮肤很好也不装,这样自然真实比整容好看!