4、个别差异性:人的发展的速度、水平以及发展的优势领域存在差异 。

扩展资料

影响人身心发展的因素是很多的,但概括起来,不外遗传、环境、教育和个体的主观能动性四方面 。这四方面的因素相互联系,交织在一起 , 共同作用于人的发展 。但是,遗传素质只是人的发展在生理方面的可能性,它不能决定人的发展 。

社会环境是人的身心发展的外部客观的条件,对人的发展起着一定的制约 。不过人的社会实践是对人的发展起着决定性的作用 , 离开人的实践,单纯的客观环境不能决定一个人的发展和成就 。

教育在人的发展中的作用:教育对人的发展、特别是对年轻一代的发展起着主导作用,这是因为:教育是一种有目的的培养人的活动 , 它规定着人的发展方向 。教育特别是学校教育给人的影响比较全面、系统和深刻 。学校有专门负责教育工作的教师 。

而学校教育主导作用的实现,必须通过学生自身的积极活动 。环境和教育的影响只是学生身心发展的外因,况且环境和教育对人的发展的影响也只有通过学生身心的活动才能起作用 。

所以说在同样的环境和教育条件下,每个学生发展的特点和成就主要取决定于他自身的态度 , 决定于他在学习、劳动、和科研活动中所付出的精力 。随着人的自我意识的提高和社会经验的丰富,人的主观能动性将逐渐增强,人能有目的地去发展自身 。

总之,学生个体的主观能动性是其身心发展的动力;离开人的活动,遗传素质、环境和教育所赋予的一切发展条件,都不可能成为人的发展现实;从个体发展的各种可能变为现实这一意义上来说,个体的活动是个体发展的决定性因素 。

文章插图

文章插图

4、人的身心发展规律人的身心发展规律包括:顺序性、阶段性、不平衡性、互补性、个别差异性 。

1、顺序性:

个体身心发展的顺序性是指人的身心发展是一个由低级到高级、由简单到复杂、由量变到质变的连续不断的发展过程 。例如:注意的发展是从无意注意到有意注意再到有意后注意;思维的发展是从具体形象思维到抽象逻辑思维;生活中常说的婴儿是三翻六坐七滚八爬 。

启示:教育工作者应按照发展的序列进行施教,做到循序渐进 , 不可“拔苗助长”、“陵节而施”,否则,欲速则不达,教育的作用就会受到影响 。能体现循序渐进的俗语:“学不躐等”、“杂施而不孙,则坏乱而不修”、“不陵节而施”、“盈科而后进” 。

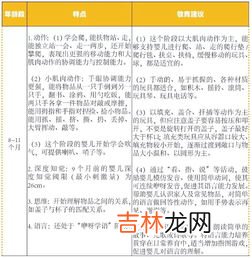

2、阶段性:

指个体的发展是一个分阶段的连续过程 , 前后相邻的阶段是有规律的更替的,前一阶段为后一阶段的过渡做准备 。个体在不同的年龄阶段表现出身心发展不同的总体特征及主要矛盾,面临着不同的发展任务 。例如:小学阶段学生是具体形象思维,中学阶段学生是抽象逻辑思维 。

启示:教育工作者必须从学生的实际出发,针对不同年龄段的学生 , 提出不同的具体任务采取不同的教育内容和方法,要根据实际情况区别对待 。在教育教学的要求、内容和方法的选择上不能搞“一刀切”,还要注意各阶段间的衔接和过渡 。

因此,要遵循阶段性就要分段教学,不能搞“一锅煮” 。目前社会上存在的幼儿教育小学化 , 小学教育成人化就是违背了阶段性 。

3、不平衡性:

不平衡性体现在两个方面,一是同一方面的发展在不同的年龄阶段是不均衡的 。即同一方面不同速,例如儿童身高在出生后和青春期长的速度最快 。

经验总结扩展阅读

- 山姆超市可以用别人的会员卡吗,山姆会员用朋友卡号可以买东西吗

- 民间准的吓人的风水口诀50条

- 2023年7月领证吉日

- 高晓松为什么叫矮大紧,“矮大紧”,作为音乐人的高晓松,为何会有这样一个称号呢?

- 会叫的狗不咬人啥意思,会咬人的狗不叫是什么意思

- 晚安心语2023吸引人的正能量语录

- 送鞋破解方法 收别人的鞋会倒霉吗

- 寓意发财又吉祥的字

- 晚安心语2023朋友圈激励人的句子

- 理解人类社会发展的钥匙是,为什么说劳动发展史是理解全部社会发展的钥匙