1、金刚石和石墨的物理性质差别很大的原因是什么虽然金刚石和石墨都是由碳原子组成,但是二者碳原子的组合排列方式存在很大差异 。金刚石是立方晶体结构,金刚石结构中的每个原子与相邻的4个原子形成正四面体 。

在金刚石晶体中,每个碳原子都以SP3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键,构成正四面体 。由于金刚石中的C-C键很强 , 所以金刚石硬度大 , 熔点极高;又因为所有的价电子都被限制在共价键区域,没有自由电子,所以金刚石不导电 。

石墨全部以sp2杂化轨道和邻近的三个碳原子形成三个共价单键并排列成平面六角的网状结构 , 这些网状结构以范德瓦耳斯力联成互相平行的平面,构成层片结构 。层内原子间距0.142nm,层间距0.335nm 。它的结晶格架为六边形层状结构 。每一网层间的距离为3.40Å,同一网层中碳原子的间距为1.42Å 。属六方晶系,具完整的层状解理 。解理面以分子键为主,对分子吸引力较弱 , 故其天然可浮性很好 。石墨晶体中层与层之间相隔340pm , 距离较大,是以范德华力结合起来的,即层与层之间属于分子晶体 。但是,由于同一平面层上的碳原子间结合很强 , 极难破坏,所以石墨的溶点也很高,化学性质也稳定 。

碳原子的排列结构不同金刚石是成正8面体而石墨是片状

分子排列不同 。这是典型的结构决定性质的例子 。

文章插图

文章插图

2、石墨和金刚石在性质上有什么不同?提示网友:不要被无知的人误导

一百个零加起来还是零-爱因斯坦

目前网络上除了我现在提供的回答之外,绝大部分对于此问题的其他所谓“回答”均为不懂装懂和(或)以讹传讹的误导,包括一些自称教师、百度“砖'家及某些教学论坛基于无知的所谓”讨论“,请自行识别,不要受到无知者的蛊惑 。

同时 , 网络上仅有的少数正确回答语焉不详,在此进行详细的解答

无知言论打包粉碎

谬论1:石墨与金刚石都是C单质,所以化学性质基本相同-谣言来自百度知道

谬论2:同素异形体的化学性质基本相同 。-谣言来自百度知道

驳斥:这种所谓的回答可以说无知到了极点,缺乏中学化学知识 , 按照某些网友混乱的逻辑,白磷和红磷都是磷单质,难道他们的化学性质一样?但是红磷与白磷的化学性质差异可是中学要求理解的内容 。

谬论3:金刚石.石墨.C60他们是碳的同素异形体,都是碳的单质,所以化学性质相同-谣言来自百度知道

驳斥:C60明显是分子晶体,金刚石是原子晶体 , 化学性质当然不一样,谣言的炮制者能编出所谓分子晶体和原子晶体化学性质一样的谬论,对于中学化学知识的无知程度可见一斑

谬论4:因为由同一种原素C组成 , 所以化学性质相同

见对谬论1的驳斥

谬论5:金刚石、石墨都是C原子组成(或者都是原子晶体)……

驳斥:按照谣言炮制者错乱的逻辑来说,二甲醚和乙醇都是分子晶体,分子式都一样 , 难道他们的化学性质一样?这种谬论明显是与中学同分异构体的知识相矛盾,更何况,石墨并非原子晶体 , 属于混合型晶体 。

石墨与金刚石的化学性质完全不同,连相似都达不到

具体来说是

1石墨被原子氢侵蚀的速度远大于金刚石,这是气相沉积金刚石的基本原理

-《化学汽相沉积金刚石生长表面氢原子盖率的研究》

2

与强氧化剂反应(速率)的差异工业上用以提纯人造金刚石,此为初中涉及配平的问题 , 由此可见,网络上大言不惭鼓吹金刚石与石墨化学性质相同的人缺乏对初中

化学题的基本记忆与理解,题目中明确指出可以通过这个反应选择性除去石墨而保留金刚石,其出题形式是“工业上利用石墨制金刚石,要得到纯净的金刚石,常用

高氯酸(HClO4)来清洗金刚石中混有的石墨”

此内容为2008年内蒙古包头市中考化学试卷填空题15

3确切来说与上面这个相关,石墨层间结合力很弱 , 容易插入其他离子或分子,形成石墨层间化合物

氟气与金刚石反应要么表面氟化,要么结构完全破坏形成四氟化碳,但石墨可以基本保持碳骨架不断裂而氟却深入层间最终形成氟化石墨

由于石墨的金刚石都是都碳原子直接构成,所以他们的化学性质是一样的,不同的就是物理性质,首先是硬度,金刚石是已知最硬的物质,而石墨比较松软,

再来就是导电性,金刚石不导电,石墨的导电性良好

主要体现在物理性质 。

石墨的熔点较高 。但硬度较小 。甚至还能用来作润滑剂 。

金刚石的硬度最大,可用来当钻头 。。

文章插图

文章插图

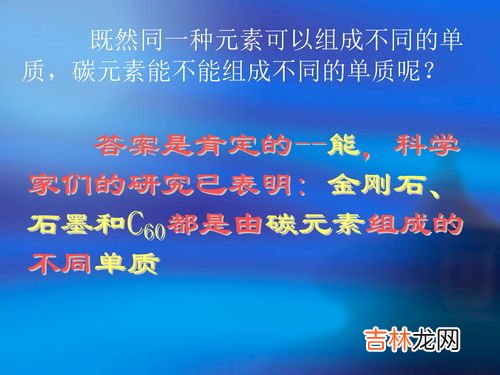

3、金刚石和石墨化学性质相同吗 金刚石和石墨的结构性质介绍1、金刚石和石墨的化学性质不相同,石墨和金刚石都是C的单质,但化学性质上是有差异的 。

2、金刚石和石墨的性质不同的原因是原子排布不同 。金刚石是四面体结构的,很稳定,而且各个原子间的键长相等 , 各原子的电子层稳定,不导电 。而石墨是层状的,层与层之间的键长相对同一层之间要长,所以强度较低,电子层相对不稳定,导电 。

3、金刚石的结构性质 。金刚石结构分为等轴晶系四面六面体立方体与六方晶系钻石 。在钻石晶体中,碳原子按四面体成键方式互相连接 , 组成无限的三维骨架,是典型的原子晶体 。每个碳原子都以SP3杂化轨道与另外4个碳原子形成共价键,构成正四面体 。由于钻石中的C-C键很强,所以所有的价电子都参与了共价键的形成 , 没有自由电子,所以钻石不仅硬度大 , 熔点极高,而且不导电 。在工业上,钻石主要用于制造钻探用的探头和磨削工具,形状完整的还用于制造手饰等高档装饰品,其价格十分昂贵 。钻石的摩氏硬度为10;由于在自然界物质中硬度最高,钻石的切削和加工必须使用钻石粉来进行 。钻石的密度为3.52g/cm3,折射率为2.417,色散率为0.044 。

4、石墨的性质特征 。常温下单质碳的化学性质比较稳定,不溶于水、稀酸、稀碱和有机溶剂;高温下与氧反应燃烧 , 生成二氧化碳或一氧化碳;在卤素中只有氟能与单质碳直接反应;在加热下,单质碳较易被酸氧化;在高温下 , 碳还能与许多金属反应,生成金属碳化物 。碳具有还原性 , 在高温下可以冶炼金属 。此外,近年的研究发现,石墨可以被氯磺酸溶解,形成单层石墨烯的氯磺酸“溶液” 。石墨是碳质元素结晶矿物,它的结晶格架为六边形层状结构 。每一网层间的距离为340pm,同一网层中碳原子的间距为142pm; 。属六方晶系,具完整的层状解理 。解理面以分子键为主,对分子吸引力较弱,故其天然可浮性很好 。

文章插图

文章插图

4、石墨和金刚石在性质上有什么不同?石墨与金刚石都是C单质,

所以化学性质基本相同.

区别都是物理性质上的.

金刚石

/

石墨

外观:无色透明、正八面体

/

深灰色,细鳞片状固体

光泽:经加工后发出夺目光彩

/

略带金属光泽

硬度:硬度目前是发现最大的

/

较软

导电性:无

/

良好

导热性:良好(因为熔点低)

好

润滑性:

无

/

有

文章插图

文章插图

5、金刚石的化学式怎么写 它与石墨的区别与联系 金刚石和石墨的化学式都是C 。金刚石是目前在地球上发现的众多天然存在中最坚硬的物质 。

金刚石

1、金刚石俗称"金刚钻" 。也就是我们常说的钻石的原身,它是一种由碳元素组成的矿物 。

2、金刚石有各种颜色 , 从无色到黑色都有,以无色的为特佳 。它们可以是透明的,也可以是半透明或不透明,也可以是纳米金刚石 。许多金刚石带些黄色,这主要是由于金刚石中含有杂质 。金刚石的折射率非常高,色散性能也很强,这就是金刚石为什么会反射出五彩缤纷闪光的原因 。

3、金刚石与石墨都是碳单质,互为同素异形体 。

石墨

1、石墨是一种结晶形碳质软,有滑腻感 , 可导电 。化学性质不活泼,耐腐蚀,与酸、碱等不易反应 。

2、用途

(1)作耐火材料:石墨及其制品具有耐高温、高强度的性质,在冶金工业中主要用来制造石墨坩埚 , 在炼钢中常用石墨作钢锭之保护剂,冶金炉的内衬 。

(2)作导电材料:在电气工业上用作制造电极、电刷、碳棒、碳管、水银正流器的正极 , 石墨垫圈、电话零件,电视机显像管的涂层等 。

(3)作耐磨润滑材料:石墨在机械工业中常作为润滑剂 。润滑油往往不能在高速、高温、高压的条件下使用 , 而石墨耐磨材料可以在200~2000 ℃温度中在很高的滑动速度下,不用润滑油工作 。许多输送腐蚀介质的设备 , 广泛采用石墨材料制成活塞杯,密封圈和轴承,它们运转时勿需加入润滑油 。石墨乳也是许多金属加工(拔丝、拉管)时的良好的润滑剂 。

(4)石墨具有良好的化学稳定性 。经过特殊加工的石墨,具有耐腐蚀、导热性好,渗透率低等特点 , 就大量用于制作热交换器,反应槽、凝缩器、燃烧塔、吸收塔、冷却器、加热器、过滤器、泵设备 。广泛应用于石油化工、湿法冶金、酸碱生产、合成纤维、造纸等工业部门 , 可节省大量的金属材料 。

区别与联系

1、下图是金刚石的结构模型 。每个碳原子都与周围的4个碳原子通过强烈的相互作用紧密结合 。

2、而石墨是层状的结构,就一个片层而言 , 每1个碳原子会与其周围的3个碳原子通过强烈的相互作用紧密结合 。

3、结构可以决定性质,金刚石和石墨都由碳原子构成 , 但是因为原子排列方式不同,导致很多物理性质有很大差异 。

4、金刚石和石墨的熔点不同 , 但沸点却相同,这又是为什么呢?物质的物态变化与微粒间的距离是有一定关系的 。石墨和金刚石熔化以后,碳原子原来的排列方式被打破 , 原子间的距离相等,相互作用强度也相同,所以沸点相同 。

【石墨和金刚石的区别是什么,金刚石和石墨的物理性质差别很大的原因是什么】 以上是我整理的关于金刚石的知识点,希望能帮到你 。

经验总结扩展阅读

- 闪婚的好处与坏处,闪婚的好处和坏处都是什么?

- 车厘子自己吃买2j还是3j,车厘子两个j和三个j有什么区别

- 鳐鱼和魔鬼鱼的区别,魔鬼渔是鳐鱼吗?

- 胖大海和罗汉果的区别,罗汉果和胖大海哪个对咽炎的效果好

- 军鱼和草鱼的区别,军鱼会攻击草鱼吗

- gnc睡眠片效果怎么样,swisse睡眠片和gnc褪黑素哪个助睡眠的效果好

- 劳力士糖果圈游艇价格,劳力士金游艇新款和老款区别

- 保质期7天和15天的鲜奶区别,保质期7天和15天的鲜奶区别是什么?

- 粑粑柑和耙耙柑一样吗,粑粑柑还是耙耙柑?

- 零售和销售的区别是什么,零售和销售的区别