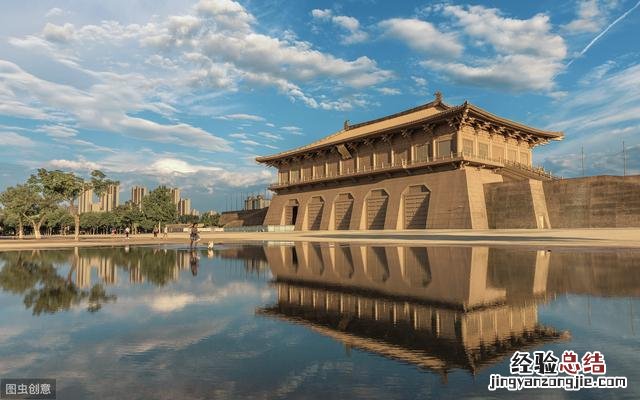

洞庭湖,是中国仅次于鄱阳湖的第二大淡水湖,唐代诗人刘禹锡曾写过一首赞美洞庭湖的诗,其中有两句是这么写的:“遥望洞庭山水翠,白银盘里一青螺 。”诗人把平静的洞庭湖比作白银盘,那么诗中的青螺又指什么呢?原来那就是洞庭湖中的君山 。刘禹锡这首诗因为形象生动的比喻,朗朗上口的节奏和韵律感 , 将洞庭湖平静而美丽的特点表达了出来 。

文章插图

洞庭湖风光

这首诗还被选入了小学语文课本里,在孩子们学习唐诗的过程中,同时也记住了刘禹锡这位大唐诗人的名字 。

刘禹锡其人 刘禹锡,字梦得 , 祖籍洛阳,生于唐代宗大历七年(公元772年) , 在他还未出生时,全家为躲避安史之乱的战火,迁居江南 。刘禹锡就是出生在徐州 。唐德宗贞元九年(793年),22岁的刘禹锡考取进士与博学宏词科 。24岁他又考取吏部取士科,授太子校书 , 官至监察御史 。

文章插图

初入仕途的刘禹锡有着一腔的的热血和抱负,是一位有志青年 。他积极进取 , 凭借自己的努力、才华和能力得到了上级的充分肯定,很快在官场中站稳了脚跟 。据史料记载:

贞元末,王叔文得幸太子,禹锡以名重一时,与之交,叔文每称有宰相器 。太子即位,朝廷大议秘策多出叔文 。引禹锡及柳宗元与议禁中 , 所言必从 。擢屯田员外郎,判度支盐铁案,兼崇陵使判官 。

他还参加了由王叔文领导的改革 , 试图让大唐恢复往日的盛世气象 。可是改革面临着重重的阻力 , 最后在巨大的反对声中改革宣布失败 。参与改革的人大都遭到了政敌的打击报复,很多人被贬谪流放,而刘禹锡的名字也出现在贬谪人员的名单里 。他被贬到了朗州(今湖南常德)担任司马 。刘禹锡的仕途由此而变得跌宕起伏 , 据史料记载:

叔文败,坐贬连州刺史,未至 , 贬朗州司马 。地居西南夷,土风僻陋,举目殊俗,无可与言者 。禹锡在朗州十年,唯以文章吟咏陶冶性情 。

《秋风引》表达了作者怎样的心声: 贬谪并没有让刘禹锡消沉下去,他在朗州做了许多对百姓有益的事情,为当地的经济和教育发展做出了很大的贡献 。工作之余,他也会像同时代的文人一样,吟诗作赋,借以表达自己的心声,《秋风引》就是刘禹锡在朗州任上写下的一首诗 。原诗如下:

秋风引

何处秋风至 , 萧萧送雁群 。

【秋风引刘禹锡表达了什么感情 秋风引表达什么感情】 朝来入庭树,孤客最先闻 。

秋风引,歌曲名称,在《乐府诗集》中属琴曲歌词 。

文章插图

刘禹锡绘像

刘禹锡初到朗州,心情也是很不愉快的,毕竟经历了大起大落,这种心理的治愈是需要时间的 。当他在朗州迎来第一个秋天的时候,心里难免会产生悲秋的感情 。当秋风吹起时,无疑触动了诗人的情感 , 他写下了名作《秋风引》 。

起句“何处秋风至”,扣题用设问的修辞手法写秋风突然吹来,第一次给诗人留下了突出印象 。设问句在这里的作用是造成突兀之势,它并不要求回答,事实上诗中也没有做出回答 。

次句“萧萧送雁群” , 紧承上句,诗人从听觉与视觉两个方面写风声和随风而过的雁群 。这样就将无形的风写得有声有色 。

文章插图

“萧萧”是古代诗歌中用得比较多的叠词,主要是用来写秋风的,意在描述秋风的萧瑟 。如荆轲在易水河畔的千古绝唱“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还” , 李白在送别友人时说出的“挥手自兹去,萧萧班马鸣”,杜甫《登高》中写道的“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,也犹如叶绍翁写过的“萧萧梧叶送寒声,江上秋风动客情” 。都是对秋风萧瑟的描绘 。

而刘禹锡的诗句中也有着秋天到来,大地一片萧瑟景象的情感 。古语有云“悲哉 , 秋之为气也”,刘禹锡的诗句中还包含着悲凉、寂寞的情感,想想自己在风华正茂的大好年纪里为国出力,为实现理想和抱负而努力奋斗,这是多么的意气风发的事情啊 。

文章插图

而改革的失败,无疑是自己美好梦想的破灭 , 甚至被贬谪到遥远的朗州,这一切来得太突然,诗人产生悲凉和寂寞的情感就很好理解了,这也是人之常情 。

大雁南飞是最富有秋天特征的现象,同时具有传递信息的含义,见到大雁南飞 , 会自然引起人们对亲人的思念,并产生回家与亲人团聚的强烈愿望 。诗人此时此刻的这种愿望是非常强烈的,而诗人诉诸于笔端的文字正好可以说明这一切 。

最后句表达了自己的寂寞之情与思归之心 。这两句的意思是因为想家,所以睡觉很不踏实,一大早就醒了,又听到院子里的树叶发出沙沙的声音 。他清晰地感到是应当返乡与亲人团聚的时候了 , 而自已却孤零零的一个人待在外地 。

与其说是诗人想回到家中与亲人团聚,还不如说是自己渴望再次回到长安,回到那个能施展自己才华和抱负的地方 , 这应该是此时此刻诗人的最大心声吧 。