本文图片

作者:赵玉峰 中国宏观经济研究院社会发展研究所 副研究员

王殿玺 北京体育大学马克思主义学院 讲师

责编:王东晖 中国人民大学社会与人口学院 讲师

图编:陈诗灵 中国人民大学社会与人口学院 本科生

本文图片

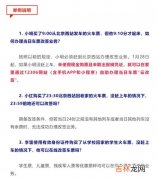

1. 人口学家是怎么研究长大成人的?

提到“长大成人”这个话题 , 古今中外有无数诗歌、小说、戏曲、电影来描述这个过程 。 孔子用“吾十五有志于学 , 三十而立”来形容在不同年龄阶段的发展状态 , 鲍勃迪伦唱“一个人要走多少路 , 才能被称为男人?” , 更不用提现在已经烂大街的一众青春疼痛文学……长大成人的过程之所以在文艺作品中如此受到青睐 , 是因为从青少年到成年 , 一个人要经历心理和生理上的双重蜕变 , 其承担的社会角色也发生不断的变化 。 在上学的时候 , 一个人也许做好“学生”这一角色就好了 , 随着年龄渐长 , 其社会角色就成为了某人的妻子/丈夫 , 某个公司的员工 , 某个小孩的父母……

文艺作品中常常注重描写长大成人过程中的心理变化 , 那么人口学中是如何定义以及研究长大成人的过程呢?长大成人是一个过程 , 所以很难用一个单一的指标来定义 。 西方学者们一般认为从青春期到成年期的过渡可以描述为离开父母独自居住、从学校毕业、进入劳动力市场、结婚和为人父母的过程(Modell、Furstenberg 和 Hershberg, 1976; Elder 和 Shanahan, 2017) 。 而离家、毕业、就业、婚姻、生育这五件人生大事被认为是成年之路的五大主要标志 。 早期的研究发现一个人在什么年龄阶段完成什么样的人生大事是有强烈的规律可循的 , 这是因为人们的行为通常是被与年龄相关的社会规范所控制 。 比如一般而言 , 人们总是先完成学业 , 然后再结婚 。 而在传统社会中 , 非婚生子会受到道德谴责 , 也是因为潜意识里有先结婚 , 再生子的规范 。

但是随着社会的变化 , 自1960年代后期以来 , 西方青年向成年过渡期间的生命事件发生延迟 , 分布也更加离散 , 成年期的关键事件不再同步 , 而且顺序也被打乱(Salmela-Aro 等 , 2011;Robette, 2010) 。 青年人往往更晚离开父母或者选择居住在父母附近(Lesthaeghe , 1995;Shanahan , 2000) 。 并且同居、离婚、独身、晚婚等现象更加普遍 。 向成年过渡的这种变化往往用个体化理论来解释(这让我想到了阎云翔提出的“无公德的个人”) , 社会转型、社会规范宽松、个人自主权增强、家庭分工变化以及世俗化导致个人独立性的提高(Beck , 1992;Beck 和 Beck- Gernsheim , 2002;Billari 和 Liefbroer , 2010) , 进而使个体可以更为自主地安排个人的生活 , 如延迟结婚、生育等生命事件的发生时机 。 此外 , 西方国家教育系统的扩张在一定程度上推迟子女离开父母家的过程 , 引起了向成年过渡的延迟;20世纪70年代以来 , 随着新自由主义政策的实行 , 福利制度的改革以及劳动力市场变化 , 迫使青年选择以更为灵活的方式完成向成年期的过渡 , 如灵活就业、不稳定就业(precarious employment)形式的增加(Standing,2011)等 , 这提升了个体向成年过渡的多样性 。

本文图片

2. 中国青年的长大成人之路是怎样的?

在中国 , 改革开放以来 , 成年之路的主要标志(如婚姻、生育、教育、就业等)也发生了明显的变化 。 例如 , 初婚年龄和初育年龄继续延迟 , 受教育年限普遍延长 , 年轻人离家较晚 , 职业分布发生明显变化 。 这些变化似乎表明 , 中国青年向成年过渡可能出现与西方国家青年相似的特征 。

经验总结扩展阅读

- 不是像祥林嫂般絮叨而又悲惨的女性 女人的“恋爱脑”,你知道多少?

- 微弱的光亮照进房间里 朋友,就是能看出你的违心话,也能心疼和体谅你的无奈和委屈

- 婚姻|越是人到中年,越是要离老公远一点,这是婚姻里的智慧

- 世间很多事情大多是难以一蹴而就的 亲爱的你,请不要着急,只要努力,不负岁月

- 世间很多事情大多是难以一蹴而就的 像花一样,不声张,待灿烂

- 我们一路风霜走来 陪伴,才是青春最美,最动人的告白

- 成熟不是看懂事情 越把别人当回事,别人越轻视你

- 情绪|一个人越来越强大的迹象:就是稳!

- |小骨看家庭对年轻人的帮助

- 给生活加块方糖吧~愿每个人都能被这世界温柔以待。|五月,是一个充满可能的月份