外耳道疖肿多发生在外耳道外1/3软骨部 , 因该部位皮肤上的毛囊和皮脂腺易被葡萄球菌感染 , 以夏秋季节多见 。其诱因多为挖耳、游泳、中耳长期流脓等损伤或刺激外耳道皮肤;全身的一些慢性病如糖尿病、长期便秘、内分泌紊乱、贫血等 , 机体抵抗力低下时 , 均易致本病 。

【外耳道疖肿的主要临床表现和治疗方法是什么】

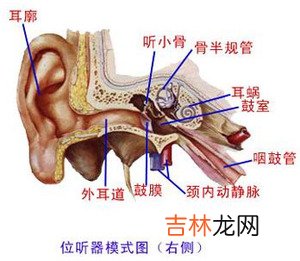

文章插图

外耳道疖肿的症状以剧烈耳痛为主 , 常放射至同侧头面部 , 在张口、咀嚼、打呵欠时疼痛加重 。疖肿堵塞外耳道时听力可减退;耳廓触痛明显 , 在小儿偶一触患耳即哭闹不止 。检查患耳外耳道内有单个或多个小疖 , 呈局限性红肿隆起 。牵拉耳廓或按压耳屏时疼痛明显加剧 , 此点可与急性中耳炎时的耳痛相鉴别(急性中耳炎无耳廓牵拉疼) 。疖肿成熟后 , 隆起处变软或显露脓头 。疖肿溃破后 , 外耳道流出少量脓血 , 耳痛随之减轻 。

对本病的治疗 , 应视病情分别采取:(1)在起病初期或疖肿未成熟时 , 可采取局部热敷、紫外线或红外线照射及超短波理疗 , 每天3~4次;用蘸有10%鱼石脂甘油小纱条置外耳道内 , 每天更换1~2次 。(2)若疖肿自行溃破 , 可用棉签拭净脓液 , 再用70%酒精清洁后 , 置小纱条引流 。(3)疖肿成熟但未溃破者可用细棉签蘸纯石炭酸烧灼脓腔 , 使其穿破;亦可局部消毒后 , 用小尖刀挑切 , 取出脓栓 。切开后置小纱条或橡皮条引流 。(4)若全身伴有发热不适者可给予抗生素或磺胺类药物 。如青霉素80万单位 , 肌肉注射 , 每日2次;或复方新诺明1.0g , 每日2次 , 口服 。中医称本病为“耳疖”、“耳丁” , 病机为热毒凝聚 , 治宜清热解毒 , 消肿止痛 。方药用五味消毒饮(金银花15g , 公英15g , 天葵12g , 地丁12g , 野菊花15g)水煎服 。中药局部治疗可用耳炎灵滴剂(黄连、黄柏、苦参、大黄各10克 , 麻油250克 , 同入锅内 , 置火上煎炸至黄褐色时即可 , 候凉备用 。有清热解毒、消肿止痛之功 。用于外耳道疖、外耳道炎、化脓性中耳炎等)浸透小纱条置外耳道内 , 每日换药1次 。

经验总结扩展阅读

- 外耳道炎的临床表现及处理原则是什么

- 外耳灼痒长小水疱甚至糜烂渗液怎么办

- 坏死性外耳道炎的不良后果是什么

- 坏死性外耳道炎的诊断和治疗应怎么进行

- 什么是传音性耳聋

- 发现耳廓假性囊肿后应怎么办

- 怎样取出外耳道异物

- 耳后骨膜下脓肿的临床表现和治疗有些

- 绝大多数乳腺增生不会癌变

- 妊娠水肿吃什么好