文章插图

文章插图

孔子曾说:“君子不重则不威”,意为人要恭敬庄重,才会有威信 。孔子又说:“恭而无礼则劳”,态度庄重了,也要有礼,不然就是徒劳 。

明代的蕅益大师认为“知及,仁守”是“明明德” 。“庄以莅之”是“亲民”,“动之以礼”是“止于至善 。”

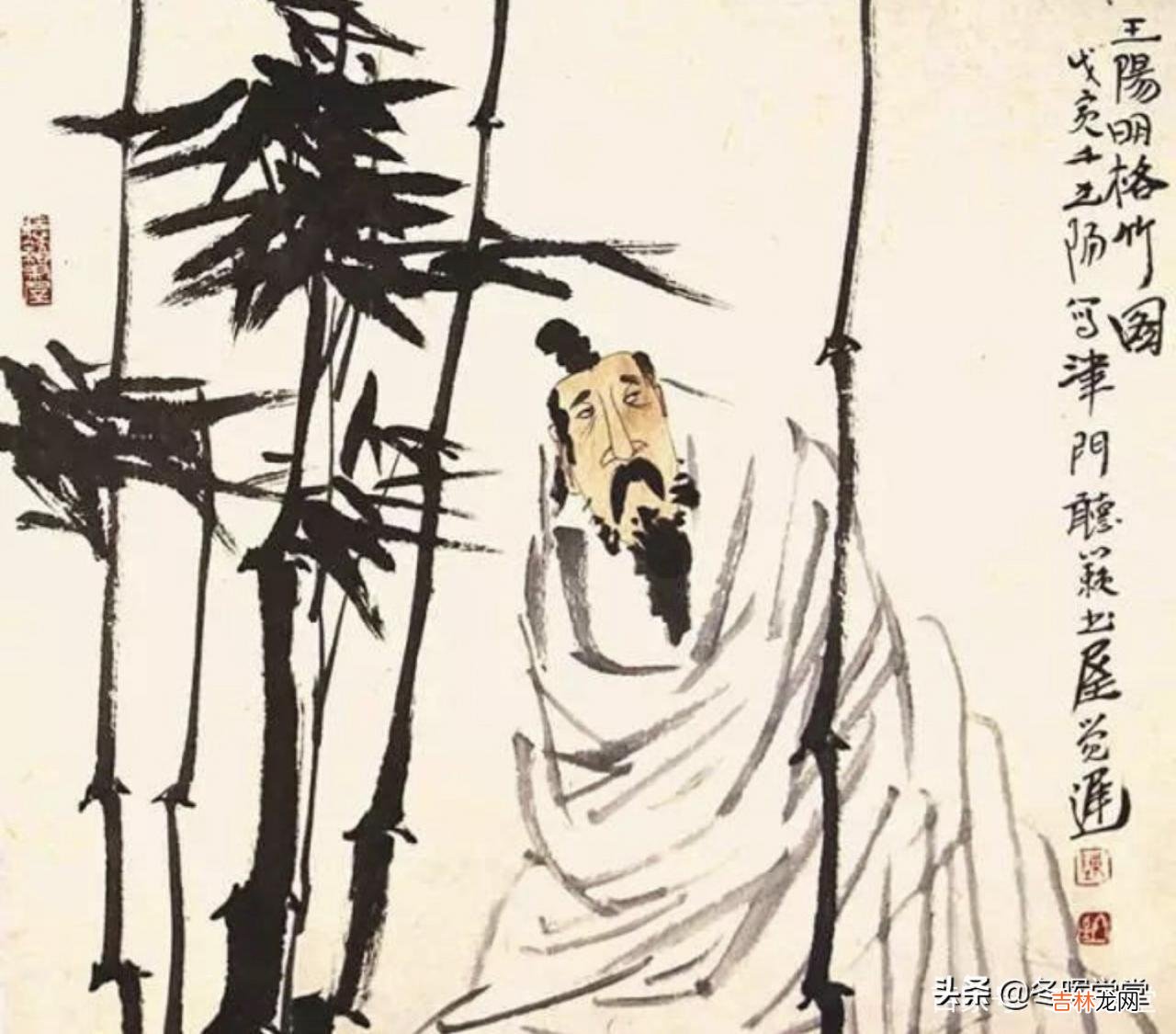

王阳明心学

明代末期的某一天,在浙江余姚的一个状元家中,诞生了一个男婴,这个状元叫王华,是书法家王羲之的后人,王华为这个孩子取名为王云 。

王云五岁时,他的祖父有感于孔子说的“知及之,仁不能守子,虽得之,必失之”之深意,给儿子改名为“守仁”,以寄托对孙子的殷切期望 。

王守仁,字伯安,号阳明,世称阳明先生,明朝杰出的思想家、哲学家、文学家、军事家、教育家 。

文章插图

文章插图

王阳明从小就志向高远,一次与书塾先生讨论何为天下最要紧之事,他就不同凡俗,认为“科举并非第一等要紧事”,天下最要紧的是“读书做一个圣贤” 。

关于王阳明有很多传说,比如出生时的异像,五岁时还不会说话,后来经过一个道士的点化,把名字改云为守仁,立马就会说话了等,这些都不足为信 。

另外,王阳明“格竹子”的故事也是不可靠的,据王阳明的弟子钱德洪的《王文成公年谱》记载,王守仁年轻时为了实践朱熹的“格物致知”学说,曾傻傻地静坐在竹子面前盯着竹子看,格了七日七夜后,没格出任何道理来,反而病倒了 。

王阳明应该不会不知道“格物致知”出自《大学》:“致知在格物,物格而后知至”。其中的“格”是研究的意思,“物”指客观事物,“致”是取得,“知”就是知识、认识 。“格物致知”就是研究客观事物取得知识 。

文章插图

文章插图

到了南宋,朱熹提倡“格物穷理”,就是要通过认识大量现象来总结一种普适的规律 。朱子的格物穷理是对格物致知正确的具体化 。

难道格物就是用眼睛盯着“物”就可以了吗?荀子说“大天命而思之,制(知)天命而用之”,王阳明把“格物致知”简化为“大而思”,却忽略了“知和用” 。

那么,王阳明对“格物致知”是否定的吗?也不是,朱熹提出“格物穷理”,王阳明提出“心即理”,是对“格物穷理”的补充,“心即理”不能理解为“心就是理”,这里的“即”是若即若离的“即”,靠近的意思 。

心和理应该是“共生关系”,心之所达,理随心至 。心离开了理,心无法存在 。理离开心,理便无所依托 。

文章插图

文章插图

王阳明还提出“心外无物”的理论,很多人把它理解为主观唯心主义,其实是误解 。每个人对外物的认知都不一样,所以每个人的世界都不一样,正所谓“一花一世界,一叶一如来” 。如果你对某事毫无认知,那么这件事在你世界就不存在 。所以叫心外无物 。

另外,了解一件事情,如果不用心是不行的,也就是要“诚意正心”,如果意不诚,心不正,事物就算摆在眼前,也会被人忽略,我们通常说的“熟视无睹”,也就是这个道理 。

王阳明被贬到贵州的龙场(贵阳西北七十里,修文县)做驿丞时,突然顿悟,认为心是感应万事万物的根本,由此提出心即理的命题 。认识到“圣人之道,吾性自足,向之求理于事物者误也 。”这就是著名的“龙场悟道” 。

经验总结扩展阅读

- 腊肉糯米丸子怎么做才好吃 怎样在家做腊肉糯米丸子

- 制作汉堡的那种双层面包片哪里有卖 在哪里买制作汉堡的那种双层面包片

- 十二星座在哪些方面是最优秀的呢?

- 在恋爱期间,十二星座中哪个星座对待感情用情最深呢?

- 十二星座谁在假哭穷,谁又是真穷?

- 谈恋爱不在乎对方条件的星座

- 玄关是什么意思,在什么地方

- 总被欺骗 在恋爱中过于信任对方的星座女

- 2021好运常相伴 富贵在身边的四大星座

- 火跟火在一起好吗 不适合在一起