辅导员|梦工坊的辅导员妈妈: “到这里就要笑,孩子们都在看着我”( 二 )

当她们说出“我们家的孩子也是特殊孩子”时,依然笑 。

庸常的我们怎么都想不明白,这看上去的平静,不知她们是几度翻江倒海地动山摇后才能抵达 。

Vol.1

“哪天他叫妈妈了,我会很开心”

11点是成山路店开门的时间,一个公益组织安排了半个月、每天早上9点半带着自闭症孩子和“唐宝宝”在店里排练戏剧,老板于姐姐和孩子们都提前来,在店里忙碌的“辅导员妈妈”荣妈笑着打招呼,动作麻利,表情敞亮 。

午间,荣妈陪几个孩子吃了饭,笑着坐下,“我的小孩荣荣,14岁,唐氏综合征,青春期 。”正诧异着她竟也是一位爱笑的“特儿”妈妈,“他情况很糟,现在已经没有语言了 。”

这样的开场白无疑打破幻像 。

生下荣荣当天,荣妈就被告知,当时天塌了 。“我常羡慕那些过了几天才知道孩子残疾的妈妈,至少她还过了几天好日子 。”当时产科医生也许是出于好意:“这样的孩子,不要花钱去看了,看也是把钱扔水里 。”医生的话当即植入荣妈六神无主的心身 。“医生都说不用看了,他生下来很弱很弱,严重的黄疸,听力、视力、心脏全是坏的,一直在重症监护室暖箱里,20天后才看到 。”精神残疾哪里还顾得上,只能奔波各个医院先救命,“他活到今天这么大,我都觉得很不容易 。”

不容易的何止是孩子,当妈的喜悦瞬间被天神带走,想想未来都是绝望 。一边要靠家里的物流生意活下去,一边攥住有限的时光陪伴儿子 。做物流很忙,没日没夜,荣妈请了人还是顾不上他,一岁半的荣荣被送到私立的早教托班,以为可以得到些规范训练,但孩子状态太差,跟不上 。

2011年,荣荣4岁,荣妈和老公做出了决定,一起放下工作,只陪着他 。“我想得开,挣再多钱,他也没法花,物质再好还不如陪伴 。”

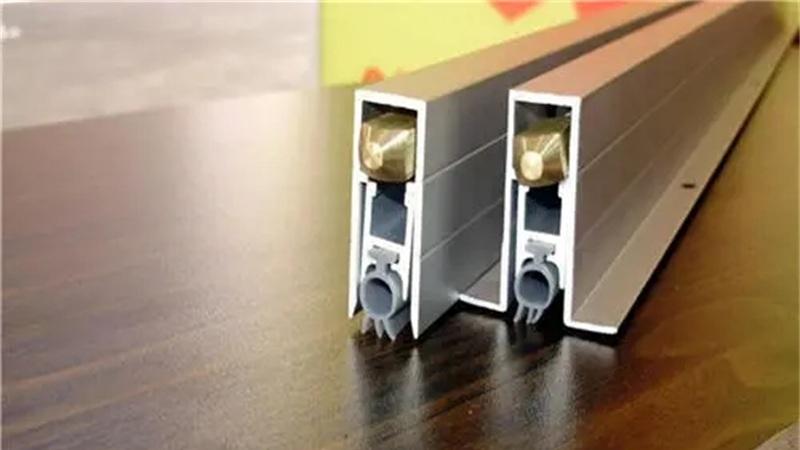

文章图片

2020年荣妈和儿子荣荣

这些年,夫妻俩始终“尽最大努力陪伴他” 。荣荣就读浦东新区辅读学校后,儿子上学,她也上学,在学校做志愿者,很多人都认识荣妈 。“外人眼里你生这样的孩子很可怜,其实不可怜,这个群体很好,抱团取暖 。一路走来学校校长、老师、很多人帮助我们,孩子能够在我们学校真的很幸福 。我在家里闲着也是闲着,与其看电视、睡觉,还不如出来帮忙 。”

咖啡吧开业前,荣妈就一直是学校超级给力的志愿者,只要有空,哪里都去出力 。第一个来到“梦工坊”做“就业辅导员”的是荣妈,她也曾憧憬有一天自己的孩子也像第一批员工“唐宝宝”秦佳晨那样,毕业后到咖啡吧拉拉门、迎迎宾 。不管怎么说,他和丈夫11年来对荣荣24小时的陪伴,还是换来孩子向好 。疫情之前,荣妈到哪里都把儿子带着,荣妈买菜他拎包,“帮妈妈付钱”他也听得懂,是家里家外小帮手,没有情绪,能力挺好,带着也轻松,甚至荣荣已经可以独立炒出一盘菜 。

但是疫情突袭,学校停课,孩子被封闭在家里,荣荣也进入青春期 。“小的时候想法简单,我能读懂,长大了,他的想法越来越多,但我读不懂了,动不动就发脾气 。”荣妈觉得儿子随着年龄增长,可能也像正常人一样,有他的需求和简单的表达,“现在,你说话他听不懂,带他出去就有脾气,你买个菜他把人家菜都扔掉 。”

荣妈说话的语气听不出懊丧或者失望,尽管笑容收住,音色也平缓下来,“我曾经有过希望,现在没有想法了 。”

荣妈出门上班儿子几乎没表示,“妈妈要到‘梦工坊’,你今天乖乖的 。”他也不理妈妈,但是荣妈下班进门他会很开心,放下碗筷过去抱一下妈妈,“这就是他开心的表现了,我也开心 。”荣妈笑,大声笑,笑声里荡漾着满足 。

经验总结扩展阅读

- 【微健康】科技女性心理关爱工作坊之冥想课程——《带着爱,活在当下》

- 山东潍坊 因为生不出儿子,长期遭婆家人家暴,最后竟然被婆家打瘫痪

- 河北廊坊。|高颜值“靓女”,贴身陌生人1秒盗手机,网友:明明可以靠脸吃饭

- 【微健康】科技女性心理关爱工作坊之冥想课程——《内在沉默的力量》

- 山东潍坊某校园内发生了一件令人匪夷所思的事情 大学女生当众下跪道歉求原谅,男生则无动于衷,眼神充满着不屑

- mother|“写作坊·美文”陈研|永远活在春天里的外祖母

- 廊坊市首次开展职业健康企业的技术评估

- 刘国霞|【潍坊微刊】刘国霞:放鹅记

- |梦工坊十日谈丨彭君仪:因为看见,所以相信

- 童星|在娱乐圈是顶流童星,退圈后考上清华大学,这是什么样的梦幻人生