司马迁:

司马迁,字子长,司马谈之子,西汉时期的史学家、文学家,思想家,被后世尊称为史迁、太史公、历史之父 。

他家学渊博,三十八岁时,正式做太史令 。因替李陵败降之事辩解而受宫刑 。他忍受着身体和心灵的巨大折磨,继承父业,著述历史 。

他创作了中国第一部纪传体通史《史记》(原名《太史公书》) 。被公认为是中国史书的典范 , 该书记载了从上古传说中的黄帝时期,到汉武帝元狩元年,长达3000多年的历史,为“二十六史”之首,被鲁迅誉为“史家之绝唱 , 无韵之离骚” 。

文章插图

文章插图

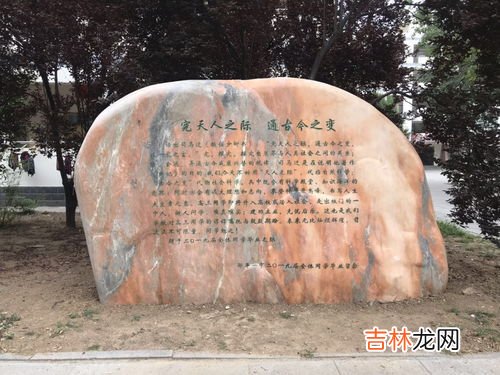

4、“究天人之际,通古今之变”是什么意思?“究天人之际 通古今之变 成一家之言”的意思是:想用它来研究自然现象和人类社会的关系,通晓从古到今的变化 , 形成一家的学说 。

扩展资料:

1,该诗句出处的《太史公自序》是西汉史学家司马迁创作的一篇文言文,收录于《史记》中 。是《史记》的最后一篇,是《史记》的自序 , 也是司马迁的自传 , 人们常称之为司马迁自作之列传 。不仅一部《史记》总括于此,而且司马迁一生本末也备见于此 。文章气势浩瀚,宏伟深厚,是研究司马迁及其《史记》的重要资料 。

2 , “究天人之际,通古今之变”作者司马迁的简介:

司马迁(约公元前145或前135年—?),夏阳(在今陕西韩城西南)人 。出身史学世家 , 父亲司马谈官至太史令 。司马迁十岁时随父到长安,先后求学于董仲舒和孔安国门下 。二十岁开始游历名山大川,所到之处均考察风俗,采集史迹传说 。继承父亲太史令的职位后,司马迁得以饱览朝廷藏书 , 又随汉武帝到各地巡游,增长了见识;他同时开始着手整理史料,以完成父亲写一部“名主贤君、忠臣死义之事”的通史的遗愿 。

汉武帝天汉二年(公元前99年),李陵出征匈奴时因友军接应不力身陷重围,在矢尽粮绝的情况下投降匈奴,司马迁因上疏为李陵辩护触怒武帝,被处以宫刑 。受此大辱,司马迁愤不欲生 , 但为了实现自己的理想,决心“隐忍苟活” 。

文章插图

文章插图

5、究天人之际通古今之变的意思“究天人之际,通古今之变”的意思是:探究天道与人事之间的关系 , 通晓古今兴衰成败的规律 。“究天人之际,通古今之变”出自西汉史学家司马迁的《报任安书》,原句为:“究天人之际,通古今之变 , 成一家之言” 。

《报任安书》的介绍

《报任安书》是汉代史学家司马迁写给友人任安的回信 。当时任安在狱中写信给司马迁,希望司马迁利用中书令的地位“推贤进士” 。司马迁在信中向任安解释了自己为什么不能按照来信的要求去做 , 为什么要为李陵辩护而触怒汉武帝,为什么自甘受辱、愿意接受宫刑,以及在宫刑以后是什么信念支撑他顽强活下去的 。

【究天人之际,究天人之际通古今之变什么意思?】《报任安书》是中国古典文学史上第一篇富于抒情性的长篇书信 , 第一层,从“古者富贵而名摩灭”至“思垂空文以自见”,列举古代被人称颂的“倜傥非常之人”受辱后“论书策以舒其愤”的例子 。第二层,介绍《史记》的体例和宗旨,说明自己“就极刑而无愠色”是为了完成《史记》 。全文表现了司马迁崇高的人生信念及其为《史记》献身的精神 。

经验总结扩展阅读

- 探究西铁城三个小表盘作用,朋友送的西铁城手表,三个小表盘有什么作用?不知道如何调整,请达人看一下什么型号。

- 2023年8月29日五行穿衣配色 今日幸运颜色讲究

- 2022年6月1日儿童节入宅好吗

- 2022年生肖属蛇11月热门领证日期

- 属蛇的2022年农历十一月提车择吉

- 2022通信技术专科就业难吗 毕业做什么工作

- 6月你好暖心语录 6月你好唯美说说

- 百毅三桂山是什么药品,东元康通三桂山和景德堂有什么区别

- 端午节放假安排2022年放假安排 今年端午节放假通知2022

- 端午节放假安排2022通知 端午节放几天假需要补班吗