本文图片

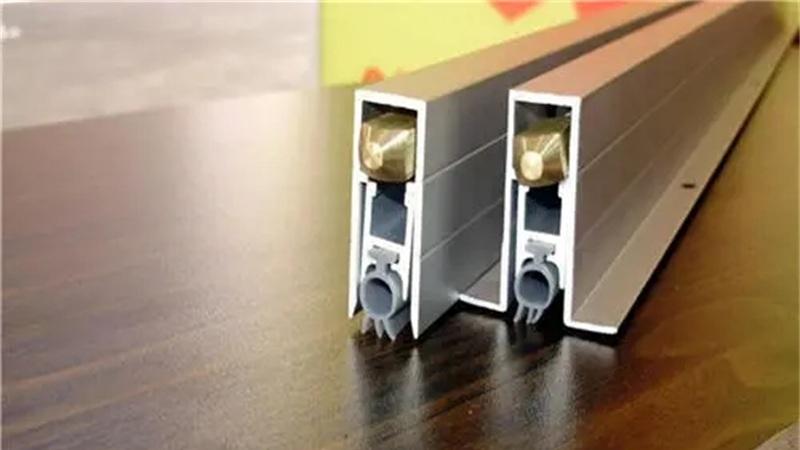

《妈妈!》剧照

《妈妈!》是杨荔钠首次在大银幕与公众见面的作品 。 从影像风格和主旨立意上 , 都能看到《妈妈!》在杨荔钠创作谱系中由寒凉转而变得温暖 , 她自己也乐于接受这样的变化 。 在她看来 , 尖锐跟慈悲并非对立 , 当爱穿过残忍与刺痛 , 成为扎根其中最坚实的反馈和回应 , 这本身就是当下这个阶段她在创作中十分笃定的初衷 。 “感恩吴彦姝和奚美娟老师 , 还有监制尹露以及所有主创人员 。 这是大家一起谱写的生命赞歌 。 ”杨荔钠说 。

电影上映前 , 导演杨荔钠接受澎湃新闻专访 , 谈到她多年来对老龄群体和女性身份的观察体悟 , 以及身为一个影像创作者用作品连接生命感受的自觉 。

本文图片

杨荔钠 。 澎湃新闻采访人员 薛松 图

【对话】

一个人怎样老去 , 是人生的终极命题

澎湃新闻:

【杨荔钠|专访|《妈妈!》导演杨荔钠:生命不同阶段的尖锐与慈悲】影片最初的创作契机是怎样的?哪些部分激发了你的创作激情?

杨荔钠:

这其实是我“女性三部曲”中的最后一部 , 之前两部讲了女人的青年到中年 , 这一次我想它一定是和老年有关 。 确定了老年题材 , 我就聚焦在85岁和65岁这样一对母女身上 , 这样的一对银幕形象挺少见的 , 我自己写剧本的时候也觉得很有挑战 , 同时自己也非常爱演员 , 自己曾经也是演员 , 所以也会好奇 , 如果这样一对母女出现在银幕上 , 观众的接纳度会是怎样的 。

加上阿尔兹海默病 , 无论现在未来 , 根据我们的各种医学调查和统计 , 它对我们国家社会家庭都是很严峻的考验 。 同时 , 它有一个很可怕的特征 , 就是记忆的消失 。 我也一直在思考记忆这个东西到底意味着什么?如果什么都不记得 , 我们算不算来过?这种哀伤的底色连同上述种种 , 组成了《妈妈!》这部电影 , 我觉得它有人文关怀 , 同时它也具有现实意义 。

本文图片

《妈妈!》剧照

澎湃新闻:

你从很早开始拍老人 , 对这个群体和这个阶段的生活有什么样的观察和体会?

杨荔钠:

老年这个群体 , 是我一直都很关注的议题 , 从我的创作规律来讲 , 老年议题、女性话题 , 包括儿童 , 好像自然而然自发地组成了我创作的一个脉络 , 我的镜头就没有离开这些社群和人群 。 从老年这个群体中 , 我们其实能看到很多东西 , 比如这一代人他们已经不再是社会的主流 , 他们面对自己人生境遇和历史的时候 , 是怎样的想法和态度? 包括他们会有面对自己老去甚至自己和世界告别的方式 , 我常常觉得 , 一个人怎样老去 , 也体现了这一个人怎样的来过 。 这些都是不断吸引我的地方 。

而随着中国逐渐进入老龄社会 , 很多问题很严酷地逐渐呈现在我们面前 , 包括阿兹海默病 , 每个病患身后又是一个家庭 , 所以我们做了很多的调研的 , 无论是从医学研究还是文学作品 , 包括拍摄对象 , 不只有真正的阿尔兹海默病的患者 , 还有家属 , 包括我们也有很严谨的医学顾问 , 来为片中的情节发展提供依据 。

本文图片

经验总结扩展阅读

- 白景琦|《大宅门》俏小青与丑金二的婚姻闹剧,彻底撕开白景琦的人性丑陋

- 爱情|《隐入尘烟》电影解读——父辈笨拙的爱情,想哭又想回忆

- 任多美|《她们的名字》任多美自认为找到赚钱的办法,雷粒遭遇前男友

- 《二十不惑2》大结局:4对情侣里,有一对不合适,男生人品堪忧

- 姜仁久|花350亿,糟踏三个影帝

- 杨兴权|《冰雨火》杨兴权亲手杀死杨熠,陈宇暴哭林德赞强忍,最难的是她

- 任多美|《她们的名字》看到伟宸对任多美的交待,才知张母这一生有多荒唐

- 《消失的孩子》原著:三组家庭,没一个是正常的

- 马有铁|《隐入尘烟》:别再怜悯马有铁命苦了,他活的比你想象中高级

- 苏有朋|苏有朋、任贤齐强强联手,周柏豪有点担心:一山不容二虎