社会谁在操纵女性的审美?( 二 )

小小的非暴力抗议 , 她们却为此付出了难以想象的代价 。

裴殷贞也参与了这项运动 , 她在镜头前将妆容全部卸掉 , 摘掉假睫毛和美瞳 , 换成厚厚的全框眼镜 。

她痛诉:“束身衣越来越紧 。 我们不得不在每次出门前 , 花费一两个小时化妆 。 忍受眼睛的酸涩 , 嘴唇的干裂 , 更不要说他人的评判带来的自卑和煎熬 。 ”

结果 , 她收到大量不堪入目的谩骂 , 乃至于这样的警告:“我要找到你 , 然后杀了你 。 ”

文章图片

在死亡威胁面前 , 裴丽娜此前的所有心理准备瞬间溃堤 , 她关掉了评论 , 躲在家里 。

在中国这边情况截然不同 。

台北市长柯文哲有一次当众表示“美学不仅是一种坚持 , 也是一种责任” , 日本女孩子都会打扮化妆较美 , 台湾却有女性同胞 “直接上街吓人” 。

文章图片

结果被认为言论不妥 , 台湾社会一片谩骂 , 当被追问到是否会为不妥言论道歉时 , 柯文哲并没有觉得有什么问题——

“这个要怎么道歉啦?”

文章图片

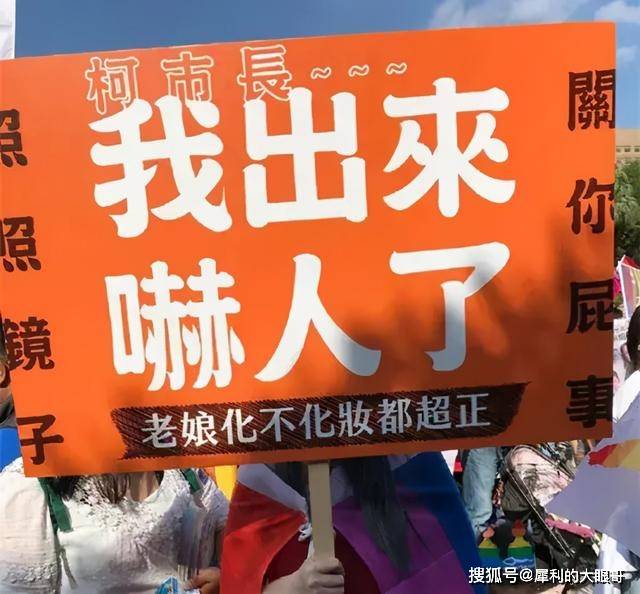

在第16届台湾同志游行(Taiwan LGBT Pride)的现场 , 人群中有人举着巨大的橘色标语牌 , 上面的文字格外引人注目 。

她们向柯文哲喊话:“柯市长~我出来吓人了!老娘化不化妆都超正 , 照照镜子 , 关你屁事!”

文章图片

为什么不同国家会出现这样的区别?

有一个很流行的说法 , 说“化妆是为了取悦自己” 。

但事实真的如此吗?

在文艺复兴时期 , 口红虽然在民众中风行 , 但教会视其为禁忌品 , 一些保守主义者公开声称化妆是不得体的 。

文章图片

教士们反对口红 , 英格兰教士的态度又更为激烈 , 他们甚至将涂着口红的女性称为“撒旦的化身” , 认为人工装饰的面容是挑战上帝的权威 。

到18世纪 , 对口红的歧视达到了巅峰 , 当时英国国会通过法律来裁定那些依靠口红、香水等化妆品来诱骗男人结婚的女性要受到惩处 。

20世纪初 , 随着资本化大生产的展开 , 消费社会日渐成型 , 口红才成为女性的日常生活用品 , 不再是所谓“坏女人”用来捕获男人的工具 。

文章图片

(1912年纽约大游行 ,涂着口红上街争取政治权利的女性)

经济困难时期 , 口红可以给女性带来一些精神慰藉 , 于是更加畅销 , 这就是“口红效应” 。

辗转到六七十年代 , 女性平权运动的浪潮席卷世界 , 女性主义者开始对涂口红、化妆提出质疑 。

他们认为化妆是父权制对女性的一种压迫 , 是女性被物化的一种表现 , 类似于以前的束腰 。

文章图片

文章图片

但没过多久 , 到八九十年代 , 形势又开始发生变化 , 第三波女性主义者表示要接纳女性气质 , 女性可以通过化妆、穿性感衣服等各种方式 , 从心理上、社会上和政治上为自己争取权利 。

而化妆也不是男性压迫女性的工具 , 喜欢化妆、涂口红的女性也不是受害者 , 是出于自由选择 。

经验总结扩展阅读

- 景甜 你可以不混社会,你不能不懂社会

- 护肤 中国女孩不爱化妆?3000亿的大市场到底谁在买单?

- 紫薯 印度社区组织帮助跨性别者重新融入社会,背后是百万人群

- 社会继“蜂花”后,国内又一“洗发水”备受欢迎,不仅控油还显光泽

- 企业“奢悦”持续承担社会责任,积极开展公益事业

- 高冷 小男孩换了款社会人发型后,气质瞬间变高冷,女生:完全没办法淡定了

- 品牌调性

- 义务【中青时评】医美低龄化的“丑”需要全社会来“医”

- 社会韩国女孩不想“化妆整容”却遭死亡威胁,只因长相不符合主流审美

- 义务医美低龄化的“丑”需要全社会来“医”