北美博士爸爸十年观察:留学生读什么专业走得更远?很意外,并不是计算机( 三 )

缺乏就业准备 , 这也是博雅教育的最大缺点

笔者接触过几位藤校家长 , 都对专业的灵活性担忧 , 担心孩子可能一事无成 。 因为学校不学技术技能 , 孩子可能需要自己想办法学技能才能获得就业机会 。

2010年 , 俄裔美国学者、康涅狄格大学教授彼得·图尔钦曾将美国面对的社会问题归结到培养了过多无用的“文科生” , 他们没有很好的职业和经济收入 , 把自己的负面情绪排解到了社会上 , 给社会造成了很多麻烦甚至割裂 。

缺乏实际经验 , 眼高手低

现实中的经验对人的知识结构 , 思维方式 , 和品格方面的塑造是全方位的 。

我有个做风险基金管理的朋友 , 说经常有大藤毕业生靠着光环和沟通能力进入他们公司 , 但这些人长期用下来发现没有经过一个学科的深入训练 , 缺少坚硬的认知结构和底层逻辑 。

他说他还是喜欢横向能力和纵向能力兼顾的人 。

初期的差距可能影响后半生

通才的优势在于长期效应或后半程 , 这是建立在初期差距并不巨大的条件下的 。 然而在现在这个高度专业化和技能化的社会里 , 孩子往往需要“赢在起跑线上” , 社会很难再让他们玩长期游戏 , 早期的差距可能造成无法追赶 。

相对而言 , 很多专才在很小的年纪就已经颇有成就 , 早早实现财务自由 , 再去追求通才都有大把的时间 。

《博学者》(ThePolymath)书籍封面

文章图片

文章图片

前面已经讲述了专才和通才各自的问题 , 在回答如何做出抉择的问题之前 , 我想从人才培养的历史来说起 。

其实培养通才和专才的争论已经延续几千年了 。

古希腊和和古罗马是追寻通才的 , 古希腊的大家 , 亚里士多德、柏拉图等人的知识都横跨很多学科 , 既是好奇心使然 , 也是作为贵族统治阶级参政的需要 。

当然也有专与通的争论:恩培多克勒赞毕达哥拉斯是活的百科全书 , 而赫拉克利特则说他是行骗王子(Princeofimposter) , 不专注 , 学无术 。

文艺复兴时代 , 普遍认为知识全面的人才是完全的人 , 比如达芬奇坚信宇宙的统一性 , 把自己细微的观察力和极强的组织和表达信息的能力的推广到机械设计、水利工程、武器设计、建筑设计等多个领域 。

文章图片

达芬奇手稿中的机械装置

《博学者》把文艺复兴后的1600-1700年称作“博学怪物时代”(MonstersofErudition) , 这段时间出了无数的学术广泛的通才 。

到了18世纪 , 由于知识膨胀 , 信息过载 , 通才就不被待见了 , 而专才开始大行其道 。 1850-2000年干脆成了“领域时代”(TheAgeofTerritoriality) , 各个学科分割而治 。

然而进入21世纪后 , 推崇专才的教育又遇到了大问题 。

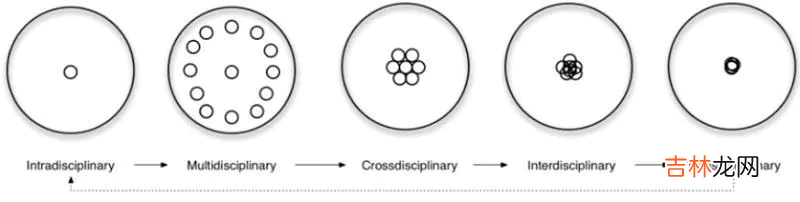

这个时代被称为“跨学科时代”(TheAgeofInterdisciplinarity) , 各个学科的交叉 , 合作和联合格外突出 , 各种交叉学科纷纷出现 。

尽管我们可能再也无法成为达芬奇那样的通才 , 但能把两个学科联合的π上面的那一横 , 就显得格外珍贵 。

深入两个学科不够 , 更重要的是以此同时的横跨联系学科的能力(如前面提出的10种可迁徙能力) 。

文章图片

然而如今信息和数据的进一步膨胀 , 人很难深入沉淀于一个学科 , 出现了很多看似渊博而缺乏深入各个学科的人 , 而深入一个学科的人往往也只是依据功用和流程工作 , 疲于奔命 , 成了“工具人” 。

经验总结扩展阅读

- 对父母说的心里话简短 对父母说的简短的心里话

- 爸爸路过假装不认识女儿,下一秒女儿的反应,真不愧是小情

- 女孩19岁出嫁,年轻爸爸失声痛哭送别,网友:还没到法定结婚年龄

- 新生宝宝采足底血爸爸心疼抹泪 ,妈妈:第一次见老公哭,看着挺心疼的

- 母亲读了博士,却成了儿子的“学妹”……

- 南美洲与北美洲的分界线是什么 南美洲与北美洲的分界线介绍

- 圆梦大学,妈妈浙大读博成儿子学妹,网友:压力给到爸爸这边

- 被曹颖儿子惊艳到!五官像极明星爸爸,灵气十足有妈妈年轻气质

- 母子双双上浙大,网友:爸爸成了家里最尴尬的那个人

- 妈妈买饭回只见泰国爸爸一人当场气炸,找到2娃看手臂直呼更离谱