亲密|明明在一起,却感觉不到爱|你可能陷入了「假性亲密」( 二 )

美国心理学家罗伯特·斯特恩伯格有一个著名的“爱情三角理论”:

他认为,完美的爱有“三要素”:

1)激情:跟浪漫、兴奋、身体吸引相关,简单来说就是你们是不是“来电” 。

2)亲密感:跟稳定的依恋相关,比如跟伴侣定期的联系和关心,在对方需要的时候提供情感支持 。

3)承诺:决定跟某人建立正式的、排他性的关系,或者准备长期发展一段关系 。

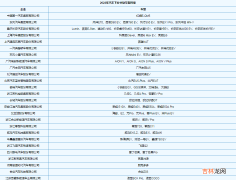

根据这三个要素分布上的不同,斯特恩伯格把人们的感情状态分成了7类:

1)喜欢式爱情(只有亲密):在 一起很舒服,但没有激情也没有承诺 。有点像我们常说的“友达以上,爱人未满” 。

2)迷恋式爱情(只有激情): 来电,但不一定合适(不了解),也没有承诺 。比如泰坦尼克号上的杰克和萝丝 。

3)浪漫式爱情(激情+亲密): 不在乎天长地久,只在乎曾经拥有 。比如《爱在黎明破晓前》中的杰西和塞琳娜。

4)伴侣式爱情(亲密+承诺):少了激情,细水长流的老夫老妻 。比如《金婚》里的文丽和佟志 。

5)疯狂式爱情(激情+承诺):因为一时激情做出承诺,但并不了解彼此 。

6)空洞式爱情(只有承诺):没有激情,也没有情感依恋,双方只是为了履行承诺在一起 。

7)完美爱情:三者都有 。

博格指出,假性亲密者往往会经历这7种爱情中的“迷恋、疯狂、空洞式爱情”阶段 。

一开始,ta们被彼此强烈吸引,继而做出承诺,却没注意到自己喜欢上的是那个理想化的对方;当感情回归现实,彼此真实的一面显露时,双方就会感到幻灭 。

典型的模式就是:一方感到失望、委屈、“被骗了”,想要让对方回到“理想伴侣”的角色;而另一方感到被控制,无法满足对方的要求 。

因为双方都害怕让对方看到真实的自己,也害怕承认关系中真实存在的问题,他们就不能就这些问题进行真正的沟通,也没法真正的解决 。只好共同建立一个防御机制,演好这场“亲密”的戏,以为这样就可以永远不用面对那些ta们真正害怕的事情 。

“假性亲密”就这么产生了 。

双方似乎都避免了爱情中的冒险,却也因此无法得到关系中最珍贵的那些东西:真正的沟通和理解,深刻的情感联结 。

文章图片

文章图片

为什么我们总是不自觉地“在关系中逃避亲密”?

我们无意中创造了一个"虚假的自我",将我们欠发达的"真实自我"埋在内心深处,以确保它的安全 。——著名心理学家唐纳德·温尼科特

真实生活中的感情可能不像电影里那么惊悚,但很多人都会经历这么一种“假性亲密”的状态 。

对一些人来说,可能因为太害怕失去和被拒绝,抵御这份恐惧感就成了比面对真实更重要的事——所以,ta们会花更多的精力在抵抗感情带来的不确定上,而不是去建立真正的亲密感 。

博格把这种“在亲密关系中逃避亲密”的行为,总结为GRAFTS表现:

1)Good:习惯于在关系中做一个“好人” 。ta会用ta认为“好”的方式对待对方,有不满也不会轻易表达,这样就可以收到对方预期的回应 。

2)Right:认为关系中存在一种“正确”,只有这样做才是尽到了角色的义务 。比如对方觉得“男/女盆友就应该……”,于是竭尽全力满足期待 。

3)Absence:在满足“好”和“正确”期待的同时,自己跟对方的情感需要是缺席的 。它们往往被忽视,不被表达 。

经验总结扩展阅读

- 这本去年感动到我的治愈绘本姊妹篇,讲我们都离不开的亲密关系

- 不管是昨天,今天,明天,能和你在一起的一天,就是美好的一天

- 本文转自:安徽共青团一个人的风景依旧灿烂。|学会和自己在一起也挺好

- 恋爱|亲密关系中,有着顶级吸引力的女人:主动

- 吴敏|《完美伴侣》:明明可以做贵妇却偏要把自己活成保姆,吴敏太作了

- 李亚鹏|李亚鹏再婚?女孩容貌清秀接棒嫣然之旅,两人站在一起很登对

- 世界上最浪漫的事 人到五十岁,女人为什么不愿和丈夫在一起?

- 赵明明|演员赵明明,生下女儿后被丈夫抛弃,为了女儿至今未嫁

- 糗事 情侣一定要聊的23个亲密话题。

- 亲密关系 心理学:你的过分期待,其实是在破坏关系