教育拷问,不止于诺奖 | 头条( 二 )

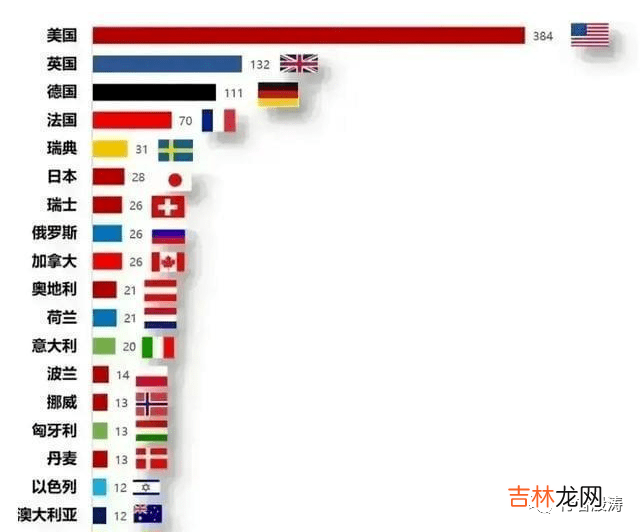

美国基础教育既然如此“糟糕” , 为什么他们的大学却领先全球(世界Top200高校 , 美国独揽94席) , 并在众多科研领域一骑绝尘 , 每年大力收割诺贝尔奖呢?

文章图片

统计截至2021年

简单地概括为:美国人相信“不落后于终点” , 中国人相信“不落后于起点” 。

学制的差异 。 大部分美国高中阶段有四年 。 而中国的高中阶段是三年 , 刨去一年备考 , 其实只有两年 , 知识储备时间明显不足 。

课程的差异 。 美国高中是学分制的 , 普通一个高中都能开出上百门的课程 , 很多是AP课程(大学先修课程) , 大学认可学分 。 这点中国只有北上广深几所顶尖高中能够做到 。

教师的差异 。 因为要开大学课程 , 美国高中教师很多都有硕士、博士学位 。 美国人要当教师 , 都要读两年教师执照课程 。 考进去读 , 读完还得考出来 。 中国人读师范 , 考到教师证书就能当老师 。 目前国内优质高中的硕士、博士也有不少 , 基本上还是拼刷题 , 用牛刀杀鸡 。

社会支持的差异 。 美国高中很多高程度的课程 , 得到科研机构、政府机构或者商业机构支持 。 后者也有专门部门 , 支持和协调高中生的课外社会实践和科研活动 。 因此 , 美国高中生可以到大学上课 , 拿学分;可以跟科学家一起做研究 , 可以当官员助理、议员秘书、民选官员的竞选团队义工;甚至作为学生委员参与教育董事会 , 参与州或者县市教育局的最高决策 。

基础教育的目的究竟是什么?耶鲁大学前任校长理查德·莱文认为 , 教育的初期应是培养学生对于探索和发现世界的好奇心和行动力 , 鼓励社交 , 理解责任感的意义 。 他甚至说:“如果一个学生从耶鲁大学毕业后 , 居然拥有了某种很专业的知识和技能 , 这是耶鲁教育最大的失败 。 ”原腾讯副总裁吴军认为 , 基础教育是让你获得在这个特定的社会中生活所需要的最重要的一些东西 , 包括让你形成对世界的看法 , 学会一些基本方法和工具 , 便于将来继续学习具体的技能 。

【教育拷问,不止于诺奖 | 头条】吴军认为 , 中国基础教育的竞争主要是在横向技巧深度上 , 而不是纵向知识深度上展开的 。 比如说 , 中学平面几何有很多难题 , 但如果学了解析几何 , 同样的难题马上就可以通过建立坐标系来解决 。 初等数学的题型和技巧浪费了孩子太多时间 。 “有那功夫 , 数学分析、高等代数等更高的台阶都能上去了 。 ”

表面上 , 横向的技巧深度也可以锻炼学生的思维能力 , 然而 , 从长远来看 , 弊端是显而易见的:

会让孩子觉得烦 。 没有人会对来回炒冷饭感兴趣 , 而备战高考的1年除了没完没了的刷题 , 基本不学新知识了 。

会觉得学了也没用 。 在解题技巧这个维度纵向增加难度 , 客观上也会让考试与学科本质脱节 。 华师大课程与教学研究所所长崔允漷批评现状:教给学生一只狗 , 第一章教狗头 , 第二章教狗身 , 第三章教狗腿 , 第四章教狗尾巴 。 考试也这样考 , 那种“狗头”考了解 , “狗身”考理解 , “狗尾巴”考简单应用 , 学生得了100分也不知道什么是“狗” , 更别说应用了 。

顶尖人才冒不出来 。 由于过早透支了兴趣 , 消耗了创造力 , 大学里选择和从事科研的学生就会更少 , 顶级人才自然出不来 。

文章图片

日本 , 悄悄成为了诺奖“暴发户”

再看近邻日本 , 一个历史上我们的“好学生” , 却在战后迎来了蜕变式的发展 。 2001年 , 日本政府提出“50年30个诺贝尔奖”的计划 。 截至目前 , 已有20位日本科学家(含日籍)斩获诺贝尔奖 , 21世纪的诺奖数仅次于美国 。

经验总结扩展阅读

- 2022年12月27日走亲访友好不好 2022年农历腊月初五走亲访友吉日

- 感性的女人也很美,不要把梦想留到下辈子去实现

- 2021年属牛人财运最好的月份

- 发型 选对发型,颜值翻倍,美到不敢相信

- 感性的女人也很美,生活不相信眼泪,想生存就要去奋斗

- 冻的帝王蟹可以直接蒸吗 冻的帝王蟹能不能直接蒸

- 自强不息是什么意思 自强不息的含义

- 女友是扶弟魔,男子被逼替未来小舅子出彩礼:我弟没娶,我就不嫁

- 2020年12月出生的宝宝好不好,会好运连连

- 为什么有些人姻缘迟迟不来