教育拷问,不止于诺奖 | 头条( 三 )

分析普遍认为 , 这得力于该国的第三次教育改革 。 自上世纪70年代始 , 日本政府察觉到科学技术对国家发展的积极意义 , 而科技发展的本质是教育质量的提升 。 1971年发布纲领性改革文件 , 重视四点:

一是提倡构建终身化的教育体系 。

二是注重个性化学习 。 重视个性化发展、强调独立思考能力、创造性思维的培养 。

三是强调教育的国际化 。 深刻领会本国传统文化 , 同时接触外国的多样文化、新思维和新模式 。

四是重视教育信息化发展 。

诺奖平均得奖年限是28.7年 。 这样 , 就跟该国进入21世纪的“井喷式”获奖态势构成了因果关系 。

可以说 , 日本的教育改革创新了人才培养模式 , 提升了国民科技素养和能力 , 拿这么多诺贝尔奖 , 背后潜藏着的教育启示令我们深思 。

一是高度普及的公平化教育 。 日本以“重视基础教育公平性”而著称 , 无论是城市 , 还是农村 , 所有公立学校的教学楼、体育馆、游泳馆和操场等基础设施都是按照统一标准建造的 。 教师每六年、校长每五年就要轮岗 , 就能保证所有的公立学校师资水平相近 , 老百姓也就没有了择校冲动 。

二是有较大自由的教学空间 。 在大纲的基础上 , 基础教育教师可开展因地制宜的课程设计和教学探究;学生课外活动丰富 , 每个学生都要进一个体育俱乐部 , 一般冬季1.5小时、夏季2.5小时 , 周六则是全天 , 几乎所有教师都参与指导课外俱乐部活动 。 全国高中棒球赛、全国学生与儿童发明展等活动成为全体国民关心的盛事 。 这与我们全民聚焦考试形成鲜明对比 。

另外 , 亲近自然、热爱阅读、培养自立精神和批判性思维也是值得称道的共性经验 。 2008年获得诺贝尔化学奖的日本科学家下村修 , 认为自己获奖是“阴差阳错” , 不过是满足自己好奇心的路上 , 顺便完成的一件事情 。 因为他小时候因为常常在海边玩 , 看到会发光的水母觉得非常有趣和好奇 , 自己研究了二十多万只水母从不是为了应用或其他任何利益 , 只是希望解答一个童年的困惑 。

文章图片

PISA带来鱼和熊掌的困境

大名鼎鼎的PISA(国际学生评估项目)是由世界经合组织发起的教育评估监测项目 , 每3年针对全世界15周岁的在校学生举行一轮测试 , 其结果被视为衡量各国基础教育水平的窗口 。 上海代表我国在2009年、2012年连续两次排名第一 , 2015年沪京苏粤四省市联合参加 , 排名第十 。 2018年京沪苏浙四省市阅读、数学和科学素养三项测试均位居第一 。

相比较而言 , 一些科技发达国家 , 尤其是诺贝尔自然学科奖获奖大户美国、日本、德国、英国等依旧表现平平 。

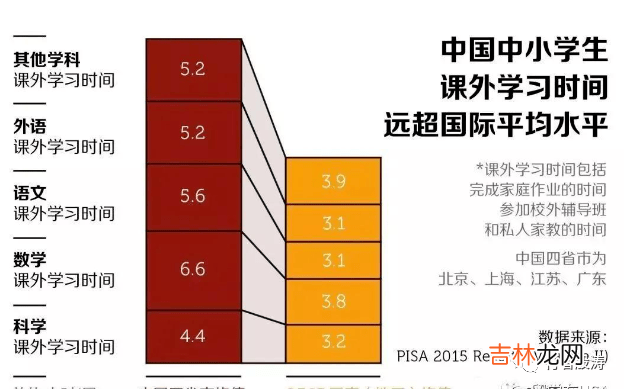

21世纪教育研究院院长杨东平教授认为 , 我国学生的PISA优异成绩是建立在“高强度、长时间”的基础上 , 每周作业时间平均为13.8小时 , 高于经合组织成员国的平均7小时 , 这还没有算上校外辅导的时间 。

文章图片

有个段子总结道:中国学生:小学苦 , 中学累 , 高中拼 , 大学混;欧美学生:小学玩 , 中学混 , 高中学 , 大学拼 。

换句话说:一个是玩耍的年龄被逼学习 , 学习的年龄只想玩耍 。 一个是玩耍的年龄就是玩耍 , 学习的年龄才真正学习 。

反过来说 , 物极必反 , 不尊重规律 , 不仅学不好 , 身心健康都要受损 。

国民抑郁症蓝皮书(2022年)显示:18岁以下的抑郁症患者占总人数的30%;50%的抑郁症患者为在校学生 。 青少年抑郁症患病率已达15~20% 。

经验总结扩展阅读

- 2022年12月27日走亲访友好不好 2022年农历腊月初五走亲访友吉日

- 感性的女人也很美,不要把梦想留到下辈子去实现

- 2021年属牛人财运最好的月份

- 发型 选对发型,颜值翻倍,美到不敢相信

- 感性的女人也很美,生活不相信眼泪,想生存就要去奋斗

- 冻的帝王蟹可以直接蒸吗 冻的帝王蟹能不能直接蒸

- 自强不息是什么意思 自强不息的含义

- 女友是扶弟魔,男子被逼替未来小舅子出彩礼:我弟没娶,我就不嫁

- 2020年12月出生的宝宝好不好,会好运连连

- 为什么有些人姻缘迟迟不来