教育拷问,不止于诺奖 | 头条

文章图片

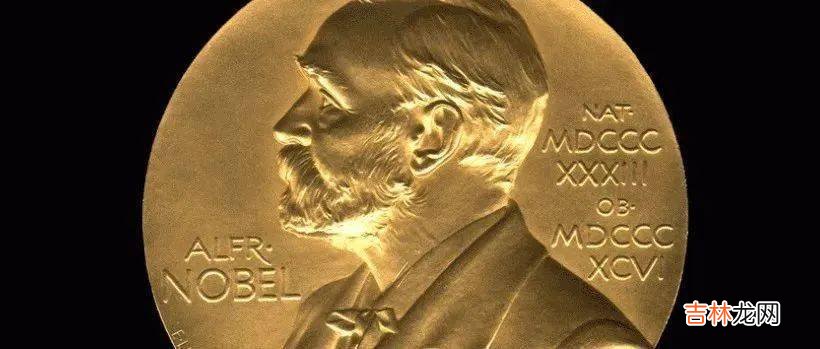

一年一度的诺奖名花归主之日 , 也是国人一年一度的自我拷问之时 。

今年依旧是空门 。 别人欢歌笑语领奖 , 我们欢天喜地播报 , 多少心痛自己知晓 。 好比同在一间教室里学习 , 年终颁奖了 , 周遭同学频频上台 , 你坐得住?

“为什么我们的学校总是培养不出杰出人才?”“钱学森之问”言犹在耳 , 一晃17年过去了 。 翘望诺奖又一年!

数数我们的诺奖口袋 , 有了莫言、屠呦呦 , 依然不解渴 。 “科技是第一生产力”已成为共识 , 要受国际尊重 , 掌握话语权 , 必须有顶级科技加持 。 而诺贝尔奖无疑是衡量综合国力的重要指标 。

文章图片

比家底 , 5000年文明纵横四海 , 祖上比多数人阔多了;比智商 , 东亚人以平均值105智商全世界最高;比富裕 , 全球第二大经济体 。 虽然人均差那么点意思 , 但是举国体制 , 众志成城 , 也能收获奇迹 , 比如体育竞技、航空航天、铁路运输 , 这些年可谓如日中天 。

1995年提出科教兴国战略 , 至今也近30年 , 教科研各种投入也是大手笔 。 我们不服 , 不解 , 心有不甘 。

大家是真的急啊 。 谁都知道 , 基础教育是根基 , 根基不牢地动山摇 。 别说诺奖获得者 , 建设国家的人才、各行各业的从业人员都要九年义务教育吧?不夸张地说 , 基础教育的成色就是国家竞争力的底蕴 , 就是国运 。

文章图片

能说老师不努力吗?虽然有差异 , 但是全国1586万基础教育的老师 , 大多数心怀理想 , 满腔热血 , 兢兢业业 , 任劳任怨 , 甚至加班加点、流汗流泪回报这份责任 。

能说孩子不努力吗?中国孩子的学习时间之长、课业负担之重在世界上屈指可数 。 某地教育科学研究所曾调查分析:对照成人的工作时间 , 小学生的学习相当于每天“工作”9小时以上 , 初中生每天“工作”11小时 , 高中生每天“工作”12.5小时 。

能说家长不努力吗?可怜天下父母心 , 中国家长可能不是最有钱的 , 但肯定是最舍得为孩子投入的 。 《中国生育成本报告2022版》显示 , 全国家庭0-17岁孩子的养育成本平均为48.5万元 。 占人均GDP的倍数6.9倍 , 仅次于韩国7.79倍 , 位居全球第二 。

文章图片

但是教育不是作坊的逻辑 , 不是时间投入多 , 产出就多 。 教育也不是车间生产逻辑 , 无法按照某一种标准批量化生产 。

教育培养的 , 是最精细、精密、复杂而不可复制的“人” 。 少数的特殊孩子 , 是最有成大器潜质的孩子 , 更需要特别对待 。 就像“千里马” , 是不能跟常马等同的 。 “是马也 , 虽有千里之能 , 食不饱 , 力不足 , 才美不外见 , 且欲与常马等不可得 , 安求其能千里也?”这只是一个类比 , 实际上 , 人的培养要复杂得多 。

美国“学霸”的硬实力在哪里

诺奖获得者的共性在于:强大的想象力、自发的探索精神、高度的创新性和反潮流精神 。 譬如登山 , 山脚下、半腰者甚众 , 非有强烈的愿望、坚强的意志力、独辟蹊径的创新力 , 绝难登顶 。

诺奖排行榜上 , 榜首的美国以不到5%的人口获得70%以上的诺贝尔奖 , 基础教育功不可没 。 但是大家都知道 , 国内的中等生去美国轻轻松松成学霸 , “美国高考”SAT考试数学难度只与我们的初中毕业考相当 。 基础教育任何一个年级 , 中国学生的平均基础知识和解题能力明显超出对手一截 。

经验总结扩展阅读

- 2022年12月27日走亲访友好不好 2022年农历腊月初五走亲访友吉日

- 感性的女人也很美,不要把梦想留到下辈子去实现

- 2021年属牛人财运最好的月份

- 发型 选对发型,颜值翻倍,美到不敢相信

- 感性的女人也很美,生活不相信眼泪,想生存就要去奋斗

- 冻的帝王蟹可以直接蒸吗 冻的帝王蟹能不能直接蒸

- 自强不息是什么意思 自强不息的含义

- 女友是扶弟魔,男子被逼替未来小舅子出彩礼:我弟没娶,我就不嫁

- 2020年12月出生的宝宝好不好,会好运连连

- 为什么有些人姻缘迟迟不来