分析染发类化妆品抽检不合格问题的分析科普

苯基甲基吡唑啉酮是化妆品准用染发剂之一 , 其在染发产品中的最大使用量为:0.25%(苯基甲基吡唑啉酮含量占染发剂与氧化剂质量之和的比例) 。 2006年12月 , 欧盟消费品科学委员会(SCCP)曾发布该组分的评估报告 , 称苯基甲基吡唑啉酮作为染发剂 , 以最大浓度为0.25%应用于成品化妆品中不会对消费者的健康带来显著危害 , 但具有一定的致敏性 。

部分不合格染发类产品被检出超限量使用苯基甲基吡唑啉酮 , 这些产品中苯基甲基吡唑啉酮含量多数集中在0.3%-0.6%之间 。 多数氧化型染发剂组分都有一定的致敏性 , 尤其当染发剂被超限量添加 , 引起过敏反应的概率就会显著增大 , 严重时头皮及周围皮肤或手部会产生红斑、水肿 , 继而出现丘疹、水疱伴有大量渗液等 , 周围皮肤亦可累及 , 明显感觉瘙痒 。

为确保染发产品使用安全 , 生产企业应严格按照批准的配方和《规范》要求的限值进行生产 , 严禁为片面追求染发效果而超限量添加染发剂 。 同时也提醒消费者通过正规、合法渠道购买染发产品并按照产品说明书进行染发 , 建议使用前进行皮肤测试 , 避免皮肤过敏反应的发生 。

2 染发产品标签标识成分指向不明

文章图片

依照现行法规 , 染发类化妆品的配方需经监管部门审评审批 , 实际生产时不允许擅自变更 , 并且生产厂家要在产品外包装上标注全部成分 。

在化妆品抽检过程中 , 发现部分染发类产品没有按照法规及国标的要求清晰明确地标注染发剂成分 , 因而被判定为不合格 。 据统计 , 标签标识成分指向不明主要有三种情况 , 分别是:

(1)标签标识的成分表中出现“可能含有:×××”“可能还含:×××” 。 监管部门在受理行政许可时 , 要求生产企业提供真实明确的化妆品配方信息 , 不得出现“可能含有”“可能还含”这种含义模糊的词汇 。

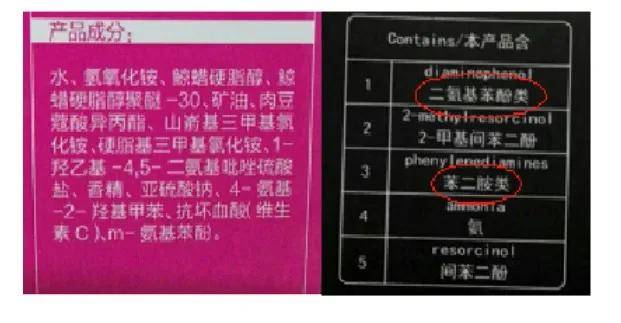

文章图片

(2)标签标识的成分表中出现“×××类” , 如下述产品中标识苯二胺类 。 苯二胺类包括邻苯二胺、间苯二胺、对苯二胺等 , 其中邻苯二胺、间苯二胺为化妆品中的禁用组分 。 在成分表中 , 笼统地标识苯二胺类 , 范围过于宽泛 , 未明确具体成分 。

文章图片

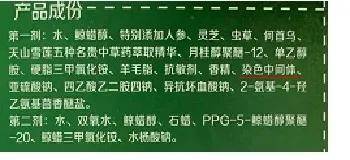

(3)标签标识的成分表中出现“染料中间体”“染色中间体”“颜色中间体” 。 染料中间体不仅包括染发产品中常用的染发剂:对苯二胺、对氨基苯酚、甲苯2,5-二胺、间氨基苯酚、间苯二酚等 , 也包括氢醌、邻苯二胺等一些化妆品中的禁用组分 , 在成分表中仅标识“染料中间体”“染色中间体” , 含义不明 , 不仅不能明确具体的染发剂成分 , 同时有添加违禁物质的嫌疑 。

文章图片

【分析染发类化妆品抽检不合格问题的分析科普】3 禁用组分邻氨基苯酚

文章图片

邻氨基苯酚又名2-氨基苯酚、邻羟基苯胺、1-氨基-2-羟基苯 , 化学物质登录号(CAS):95-55-6 , 分子式:C6H7NO , 分子量:109 , 为白色或浅灰色结晶粉末 。 根据文献报道 , 邻氨基苯酚可能会引起人体过敏性皮炎 , 还可能会引起人体高铁血红蛋白血症 。

欧盟消费者安全科学委员会(SCCS)于2010年6月 , 曾发布该组分的评估报告:“因没有足够的安全性资料 , 不能给出邻氨基苯酚的安全性结论 。 ”欧盟委员会在2013年4月修订欧盟化妆品法规(EC) No 1223/2009时 , 将该组分列入化妆品禁用组分清单(附录Ⅱ) 。 为保障化妆品使用安全 , 参考国际化妆品相关法规 , 在《化妆品安全技术规范》(2015年版)修订过程中 , 邻氨基苯酚归为禁用组分 。

经验总结扩展阅读

- 人群染发对身体有伤害吗?不妨直说:这几类人群可能不适合染发

- 血液11类食物助你拥有完美肌肤

- 高圆圆 体重上涨了?那你很可能这类食物摄入过多,减肥期间一定要注意

- 分析面部美学分析一下,为何一些演员扮演古装会变丑

- 护肤 快手电商日榜:GMV持续走低,美妆护肤类成为扛把子

- 状况区分肤质类型,正确科学的护理皮肤

- 品类涉嫌碰瓷?林清轩与香奈儿的“红山茶花之争”

- 品类Z世代下的美妆新机会:八大新品类打开“新”窗口

- 品类趋势预测:2022年美容个护6大流行品类抢先知

- 人体滋养和修护类化妆品将大幅度减少?