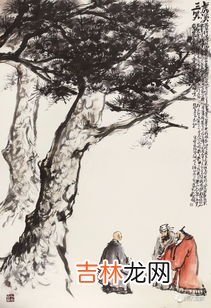

虎溪三笑图

为儒释道人物之画题 。儒者陶渊明与道士陆修静相携访问在庐山修行之高僧慧远,归途中三人谈笑而行,送客之慧远不觉间跨越其自我禁足之虎溪,三人因之相视大笑,此即虎溪三笑图所绘之内容 。后世视之为儒释道三教亲和之象征 , 此类?画题现存者以宋代石恪所绘为最古 。

文章插图

文章插图

3、西田春耕《虎溪三笑图》赏析西田春耕(1865一1910),日本明治时期文人画家 。著有《口嗜小史》,明治20年(1887)出版,清代文化名人孙君异、陈雨农为其书题签 。作者戏著关于包括市河米庵在内的日本文化名人饮食嗜好方面的书籍,极具人文价值 。

虎溪:山涧名,在庐山东林寺前院墙外 。相传东晋高僧慧远大师居东林寺修行,三十馀年间,不但不下山、入城,送客也从不越过虎溪,以溪为限,若过溪 , 寺后猛虎啸吼,因此得名为虎溪 。一次慧远送别陶渊明、陆修静,因言谈融洽投机,不知不觉中越过了虎溪,寺后老虎大声吼叫起来 , 三人不觉抚掌大笑 。原来,他们在不经意间 , 已破除了不过虎溪的执念,笑声传递了他们难以言喻的欣喜之情,自然也成了名垂千古的美声了 。

文章插图

文章插图

4、虎溪三笑的典故虎溪三笑讲述了慧远、陶渊明和陆修静在庐山的虎溪大笑而别的故事 。它表现了古代中国儒家、道家以及佛教理想的和谐关系 。

相传东晋时有位高僧法号慧远居于庐山西北山麓的东林寺中,曾立下誓约:“影不出户,迹不入俗,送客不过虎溪桥 。”一日 , 诗人陶渊明和道士陆修静过访,三人谈得极为投机,不觉天色已晚 。最终,三人听到虎啸后才意识到早已过虎溪界限 。三人相视大笑,执礼作别 。据说,后人在他们分手处修建“三笑亭” , 以示纪念 。

“虎溪三笑”的故事在唐代已经流传开来,在宋朝广为流传 。但据考证,慧远与陶渊明为同时代人,交往或有可能,而陆修静所处时代则晚过百年,因此“虎溪三笑”之说纯属虚构 。

方以智《通雅》: 虎溪三笑本不同时,白莲结社亦不必一日聚也 。……晋义熙十二年丙辰,远公八十二卒;宋元徽五年丙辰 , 陆修静七十三卒 。相去六十载 。元嘉末,陆来庐山,远陶死二三十年 , 安得三笑?自长公作《三笑图赞》,而山谷实之,又考东林结莲社在晋武太元十五年庚寅,至义熙七年辛亥生公入社 。宋景平元年癸亥,周续之四十七卒;元嘉二十年癸未 , 宗炳六十九卒;戊子,雷次宗六十三卒 。当结社岁 , 续之才十三,炳才十四,次宗四岁耳 。盖总计也 。一曰:佳话听之可 。

依慧远生平考证,三笑中的刘姓隐士更像是当时与慧远往来的彭城人刘程之(即刘遗民) 。

文章插图

文章插图

5、虎溪三笑都指谁?有何历史意义?佛门传说 。虎溪在庐山东林寺前﹐相传晋僧慧远居东林寺时﹐送客不过溪 。一日陶潜﹑道士陆修静来访﹐与语甚契﹐相送时不觉过溪﹐虎辄号鸣﹐三人大笑而别 。后人于此建三笑亭 。

虎溪三笑之说始自唐代,至宋代李龙眠(公麟,1049~1106)首作三笑图,智圆并为之作图赞,成为脍炙人口之美谈;于大宋僧史略卷下、隆兴佛教编年通论卷八、佛祖统纪卷二十六、卷三十六、释氏通鉴卷三、释氏资鉴卷二、释氏稽古略卷二等书中皆有载述 。

经验总结扩展阅读

- 叫不醒装睡的人原文是什么,你永远叫不醒一个装睡的人,这句话谁说的

- 金陵怀古原文、作者,王珪《金陵怀古》原文及翻译赏析

- 郊庙歌辞。祭汾阴乐章。太和原文、作者,江南曲五首原文_翻译及赏析

- 荆门西下原文、作者,荆门西下赏析

- 腊岭戏书原文、作者,戏书原文|翻译|赏析_原文作者简介

- 金铜仙人辞汉歌原文、作者,金铜仙人辞汉歌原文_翻译及赏析

- 绝句二首杜甫原文,《绝句二首》原文及翻译赏析。

- 红袖点灯苦读书是什么意思,红袖添香夜读书是什么意思 红袖添香夜读书的原文

- 罗浮梦原文、作者,花犯·苔梅原文|翻译|赏析_原文作者简介

- 茂林原文、作者,茂林修竹写的《黑铁之城》结局是什么?