从五四时期到改革开放的中国个体化1.0版本 , 思想界和公共话语中反复讨论是否要摒弃传统关系性个体和建立新的实质性自我 。 这种新的自我其存在本身决定了它自身的性质 , 也决定了它和所有其它实质性存在的关系 。

这也带来中国思想界对于个体主义爱恨交加的复杂态度和反复置换的立场 , 一会儿觉得它好 , 一会儿觉得它坏 , 一会儿要拥抱个体主义 , 一会儿又要排斥个体主义 。 纠结之中 , 多数人的共识是 , 只要个体主义和那种原子式自主个体能够使得中国实现富国强兵现代化的目标 , 我们就应该接受个体主义并且将中国的关系性个体改造为新型个体 。 梁启超在百多年前倡导的“新民说”即为一例 。 依照他的理论 , 改造小我是为了重建大我 , 也就是更高层次的族群和国家利益 。 新民说及类似理论仍然没有跳出传统的关系本体论 , 即以上下左右的关系来界定个体及其自我或者主体性 , 并将个体的改造视为达到一个宏大目标的手段或途径 。 无需赘言 , 这也是非常实用主义的理论 。

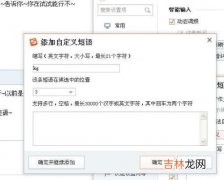

本文图片

《新民说》 , 梁启超 著 , 商务印书馆2016年10月

晚清以来历代先贤追求的富国强兵现代化目标在改革开放40多年中已经基本达到了 。 当国人发现中国已经发展到世界第二大经济体 , 民族自信心的急剧上升和向传统文化回归都是顺理成章的事 。 我们不妨设想 , 如果梁启超或者鲁迅知道不必改造国民性也可以达到现代化 , 他们当年还会倡导新民说或者呼吁国民性改造吗?依据当年的实用主义逻辑 , 达到目标的当代国人莫不如直接回过头来拥抱传统 , 理直气壮地做关系性的个体和坚守关系性的家庭、社群和国家 。 用你的表述 , 这大概便是“中国人的自我又回到了过去儒家话语中的自我观” 。

我在2021年接受“澎湃思想市场”的专访中曾表示 , 在中国个体化2.0版本中 , 新家庭主义和民族主义是应对个体化挑战的同一回应方式的两个方面 。 个体越是感到自己在社会上的孤立无助 , 就越是要强化新家庭主义和民族主义以求自保 , 至少获得心理情感方面的满足 。 这形成了一个很有意思的对比 。 这种回应方式很大程度上来自于家国天下的文化传统 , 也是路径依赖的结果 。 我现在仍然这样看 , 但是想补充一点 , 即在这些新变化的背后 , 或者说深层的根本性原因和推动力 , 是传统的关系本体论重归统治地位 。

新京报:近年来 , 不少学者反思 , 新技术革命的发展 , 使得现实中的个体与网络上的诸多ID不再追求内在同一性 。 网络所造成的多重主体是否会影响你说的个体对于关系性自我的认同?

阎云翔:到目前为止 , 我没有观察到人们在本体论层次上思考关系性自我的存在 , 也没有思考和评估关系性自我的得失 。 我觉得 , 在应对现代性带来的碎片化和不连续性挑战时 , 关系性自我肯定有优势 , 但回到我刚才提到的理性反思层面 , 中国文化固有的实用主义可能更加关注它灵不灵 , 而不会做本质的反思 。

从这个意义上来讲 , 新技术革命对于关系性自我定义的冲击不会太大 。 在可预见的未来 , 如果仍然能保持关系性自我的话 , 只要这些关系不断裂 , 人们就会找到各种方式重建和修复自我 , 因为关系性自我不容许自我的断裂 。

由于中国的个体化是在全球化背景下的多重个体化进程 , 我们面临着前现代、现代和后现代的多重挑战 。 网络所造成的多重主体肯定对于个体化进程有影响 , 但我们的整体结构处在向现代转型的过程中 , 这意味着我们处理的主要问题是前现代和现代的问题 , 是如何去找寻自己的主体性的问题 , 而不是确立之后的碎片化和断裂问题 。

经验总结扩展阅读

- 儿女|“儿女的经历,让我明白香火难继的真相”:有些坎,绊倒无数家庭

- 伏尔泰说:“对于亚当而言 一个家庭幸福,藏在三件小事里

- 结婚|结婚,请选择这几种家庭的男生

- |温暖异国外乡人,她带领团队为外籍家庭建起“洋居委会”

- |为啥俩儿子的家庭“不要嫁”?五个理由中一个,女儿的日子不好过

- 家庭主妇|日本70岁阿姨,5点起床做家务,但她的精致优雅却让很多人羡慕

- 婚姻从来不是两个人的事情 原生家庭对一个人的影响是终生的,结婚之前你要擦亮眼睛去了解

- 一个家庭幸不幸福 如果一个家庭存在内耗,那未来道路绝对是充满坎坷的

- 人这一生 在家庭能够和颜悦色, 是一个人最好的修养

- |原生家庭是不是真的能毁人一生?北大教授:造成难以挽救的结局