黄医谈健康|干扰素联合核苷类似物抗乙肝病毒,表面抗原有三种转阴模式!

文章图片

文章图片

我国《慢性乙型肝炎防治指南》(2015 年版)对临床治愈的定义∶停止治疗后持续的病毒学应答、HBsAg消失 , 并伴有 ALT复常和肝脏组织病变改善1 。 然而上述定义并未涉及 HBeAg , 似乎默认为HBsAg已经消失 , HBeAg 必然不存在了 。 这也反映了目前的普遍共识 , 即患者如果获得 HBsAg转阴 , 则必然经历了HBV DNA 消失 , 继而 HBeAg 血清学转换 , 最后才能达到 HBsAg转阴 , 即HBVDNA 转阴→HBeAg 转换→HBsAg 转阴的模式 , 我们把这种转阴模式称之为经典模式 。

但随着临床慢性乙型肝炎(CHB)患者治疗后获得 HBsAg 转阴病例逐渐增多 , 我们观察到了与传统观念不一样的其他非经典模式 , 包括 HBeAg与HBsAg 同步转阴模式(HBV DNA 转阴→HBeAg 转换+HBsAg 转阴) , 及 HBsAg先转阴的模式(HBVDNA 转阴→HBsAg 转阴→HBeAg 转换) 。 CHB 患者接受治疗后出现了不同的 HBsAg 转阴模式 , 其具体机制尚不清楚 , 我们曾经推测可能与采用以干扰素为基础的长期抗病毒治疗有关 。

今天通过三个典型病例来分享三种 HBsAg 转阴的不同模式 , 这些均为 HBeAg 阳性慢性乙型肝炎经过干扰素(IFN)联合核苷(酸)类似物(NA)治疗后获得 HBsAg 转阴的病例 。

【黄医谈健康|干扰素联合核苷类似物抗乙肝病毒,表面抗原有三种转阴模式!】病例1∶ 经典模式(HBeAg 先转换模式)

患者男性 , 36岁 , 因\"乙肝表面抗原阳性 10余年 , 恶心1周\"入院 。 患者 10余年前体检发现HBsAg 阳性、HBeAg 阳性 , 肝功能正常 , 未诊治 。 1周前无明显诱因出现恶心 。 患者既往体健 , 无高血压、糖尿病、冠心病等慢性病史;无长期服药史 , 无饮酒史;无外伤、手术及输血史;无食物及药物过敏史 。 其母亲、哥哥为慢性乙型肝炎患者 。 患者已婚 , 育一子 , 配偶及子均体健 。 人院查体未见阳性体征 。 完善化验检查 , 肝功能∶ ALT206.4 U/L , AST104.2 U/L , Tbil18.2 μmol/L , Alb12gL 。 乙肝五项∶ HBsAg4198 COI , HBeAg65.32 COI , 抗-HBc(+) 。 HBV DNA2.23E+06拷贝/ml 。 甲状腺功能正常 , 抗核抗体阴性 。 腹部 B 超提示弥漫性肝病表现 。

诊治经过:患者为青年男性 , 发现HBsAg 阳性 10余年 。 入院检查提示HBsAg 阳性 , HBeAg 阳性 , ALT206.4 U/L , AST104.2 U/L , HBV DNA2.23E+06拷贝/ml 。 该患者处于肝炎活动期 , 符合抗病毒治疗指征 。 给予恩替卡韦联合聚乙二醇干扰素α-2a(Peg-IFNα-2a)抗病毒治疗 。 治疗6个月时患者在HBVDNA 转阴基础上实现HBeAg转换 , HBsAg定量下降一半 。 继续治疗至28个月 , 患者获得HBsAg转换 。 之后巩固治疗6个月停药 。 停药 2 年随访时仍保持HBsAg 转换状态 。

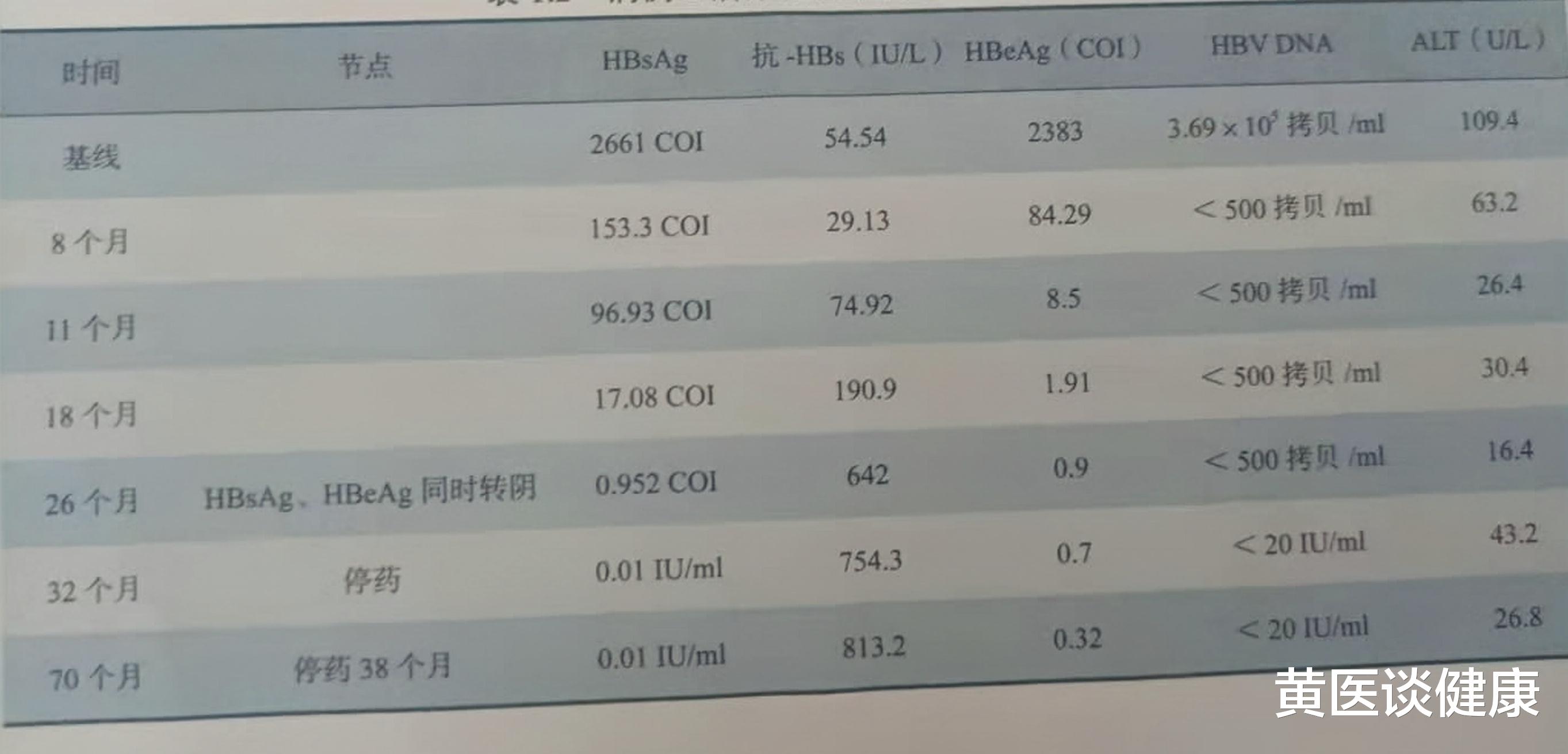

病例 2∶ HBsAg 与 HBeAg 同步转阴模式

患者女性 , 21岁 , 因\"乙肝表面抗原阳性5年余 , 乏力1个月\"入院 。 患者5年余前体检发现 HBsAg 阳性 , 肝功能正常 , 未诊治 。 1个月前无明显诱因出现乏力、肝功能异常 。 患者既往体健 , 无高血压、糖尿病、冠心病等慢性病史;无长期服药史 , 无饮酒史;无外伤、手术及输血史;无食物及药物过敏史;否认乙肝家族史;未婚 。 入院后查体未见阳性体征 。 完善化验检查 , 血常规正常 , 肝功能∶ALT 109.4U/L , AST78.4U/L , Tbil 16.8μmol/L , Alb 41.2 g/L 。 乙肝五项∶HBsAg 2661 COI ,HBeAg2383 COI , 抗-HBc(+) 。 HBVDNA 3.69E+05拷贝/ml 。 甲状腺功能正常 , 抗核抗体阴性 。 腹部 B 超提示弥漫性肝病表现 。

经验总结扩展阅读

- 什么家有柯基:柯基幼犬可以吃什么 小柯基吃什么又营养又健康?

- 东西方健康艳丽才是最好的,东西方的审美,是有很大差别的

- 运动 咖啡真的不健康吗?到底能不能减肥?

- 人参“减法”更健康,参谷无硅油健康洗护挑战三大极致体验

- 血糖 糖尿病人建议要减肥,那如何才能健康安全的减肥呢?不妨看看!

- 进行肌肤更新的两大关键词

- 急救这些品牌面霜具有超强的修复能力,帮助缔造健康、富有弹性的肌肤

- 加州新年如虎添“E” 与加州巴旦木开启健康光彩新一年

- 果酸真香警告,不看后悔!祛痘经验大分享,记录我从烂脸变健康皮的小妙招!

- 69岁洪金宝暴瘦到脱相,儿媳解释因“断食法”瘦身,身体很健康