1、《三味书屋》中的三味是指什么?书屋为何取名三味?三味的内容是什么?解释历来不一 。归纳起来,有三个答案:

其一,最有权威的说法是屋主寿镜吾的儿子寿洙邻的解释 。他说:读经味如稻梁,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢 。意思是说三味是指学习内容而言的 。

第二种说法是,三味即再三体味,反复钻研、体会,思考 。是就学习方法而言的 。

第三种说法是,三味是指“布衣暖、菜根香,读书司滋味长 。”这种说法是寿镜吾的孙子寿宇提出的 。“布衣”就是老百姓,“布衣暖”就是甘当老百姓 , 不去当官作老爷 。“菜根香”是说满足于粗茶淡饭 , 不羡慕、不向往山珍海味的享受 。“读书滋味长”是说认真体会诗书的深奥内容,从而获得深长的意味 。

最有权威的说法是屋主寿镜吾的儿子寿洙邻的解释 。他说:读经味如稻梁,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢 。意思是说三味是指学习内容而言的

“三味”的解释有三种:1.“诗、史、子”为三味;2.“经、史、子”为三味;3.粮食、蔬菜、佐料为三味 。《三味书屋》中的“三味”当为前两种中的一种 。

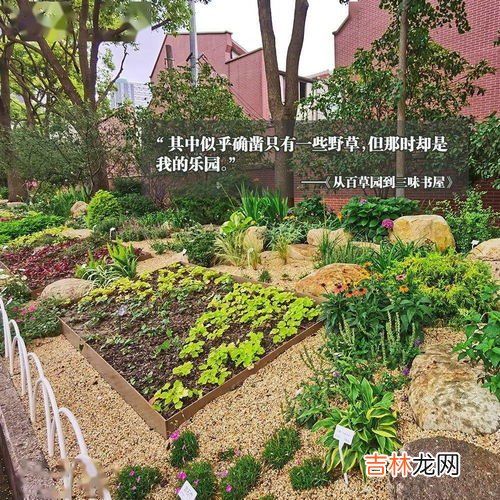

文章插图

文章插图

2、三味书屋的三味是哪三味古人有两种说法:

1、是前人对读书感受的一种比喻,“读经味如稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢,”三种体验合称为“三味” 。

2、“三味”出自宋代李淑《邯郸书目》:“诗书味之太羹,史为折俎 , 子为醯醢 , 是为三味 。”这是把诗书子史等书籍比作佳肴美味 , 比喻为很好的精神食粮 。

“三味书屋”两旁屋柱上有一副抱对 , 上书:“至乐无声唯孝悌,太羹有味是诗书”,可见“三味书屋”中的“三味”应该用的就是这个意思 。

“三味书屋”原题“三余书屋” , 取《三国志》裴松之注,引董遇言:“为学当以之余,冬者发之余,夜者日之余,阴雨者晴之余 。”意示人们应把握时间,努力学习 。

书屋易主寿氏后 , 书屋主人兼塾师寿镜吾先生的祖父寿峰岚又引苏轼“此生有味在三余”的诗句,将“余”字改为“味”字 。

扩展资料:

三味书屋塾师寿镜吾次子寿洙邻曾解释说:“三味是以三种味道来形象地比喻读诗书、诸子百家等古籍的滋味 。幼时听父兄言,读经味如稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢(xī hǎi)(醢系肉或鱼剁的酱) 。但此典出于何处,已难查找 。”后来有探究到宋代李淑《邯郸书目》所言:“诗书味之太羹,史为折俎,子为醯醢,是为三味 。” , 认为“三味”可能出自于此 。

鲁迅读书的“三味书屋”两旁屋柱上有一副抱对,上书:“至乐无声唯孝悌,太羹有味是诗书”,可见“三味书屋”中的“三味”应该用的就是这个意思 。但仍有不少人对此持质疑态度:像寿镜吾这样一位饱学秀才——“本城中极方正、质朴、博学的人”(见鲁迅《从百草园到三味书屋》一文),怎么会用“肴馔”、“肉酱”之类来形容读书?,如果是饭馆或酒馆的匾还说得过去,用作书屋之匾,这解释似乎牵强了 。

同时,寿镜吾之孙寿宇先生认为:“这样的解释淡化了祖先对清王朝的反叛精神 。”他在所著文章中讲道:“我不止一次地从我祖父寿镜吾的口中,听到解释三味书屋的含义 。祖父对‘三味书屋’含义的解释是‘布衣暖,菜根香,诗书滋味长’ 。” , “布衣”就是老百姓,“布衣暖”就是甘当老百姓 , 不去当官做老爷;“菜根香”就是满足于粗茶淡饭,不羡慕、不向往于山珍海味的享受;“诗书滋味长”就是认真体会诗书的深奥内容,从而获得深长的滋味 。

当时我国正处在第一次国内革命战争高潮时期 。国共合作的国民革命军顺利北伐,冲击着北洋军阀的统治 。另一方面,封建军阀和帝国主义势力加紧迫害革命力量,斗争很尖锐 。鲁迅先生始终坚定地站在爱国青年学生一边,站在斗争的最前列,写下了《纪念刘和珍君》等一系列文章 , 与反动势力进行了毫不妥协的战斗 。因而被诬陷,被通缉 。

为了安全起见,鲁迅先生于1926年9月初到达厦门,经林语堂推荐,在厦门大学国文系任教 。在厦大仅一百三十多天的日子里,鲁迅一方面为革命风暴在南方的兴起而欢欣鼓舞,可是,另一方面,鲁迅不久就发现,厦门也骨子里和北京没有什么两样,“沉沉如死” 。厦大校长兼国学院院长林文庆,是个顽固守旧分子,他使厦大弥散着尊孔复古的空气 , 令人窒息 。

林文庆与跟踪鲁迅而来的“现代评论派”分子串通起来,以种种卑劣手段排挤鲁迅 。鲁迅此时又陷入渴望战斗而不可得的新的孤寂与苦闷之中,于是,对于往事的回忆便开始在他心中酝酿了,“朝花” , 即清晨带露珠、色香“自然要好得多”的鲜花,指鲁迅青少年时的事;“夕拾” , 是说直到中年以后才在回忆中把它们写出来,借以慰藉“夕时”“离奇和芜杂”的心情 。《朝花夕拾》中的散文 , 形式多样 , 笔法灵活,抒情之中见讽刺,叙述之中显深意 , 严肃的内蕴常以幽默诙谐的语言出之 , 构成了独特的艺术风格 。

参考链接:百度百科-三味书屋

最早听到“三味书屋”还是在鲁迅先生的那篇描写童年生活妙趣的作品中看到的,三味书屋是晚清绍兴府城内著名私塾,鲁迅先生童年时曾在这里学习 。

鲁迅先生在《从百草园到三味书屋》那篇文章里,并没有介绍三味书屋的“三味”是什么意思 , 而且 , 各种版本《鲁迅全集》注解里对此的解释也不一样 。

三味书屋塾师寿镜吾次子寿洙邻曾解释说“三味三种味道来形象的比喻读诗书、诸子百家等古籍的滋味 。幼时听父兄言,读经味如稻粱 , 读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢(xī hǎi)(醢系肉或鱼剁的酱) 。但此典出于何处,已难查找 。”后来有探究到宋代李淑《邯郸书目》所言:“诗书味之太羹,史为折俎,子为醯醢,是为三味 。”,认为“三味”可能出自于此 。

同时,寿镜吴吾老先生对“三味书屋”的解释是‘布衣暖,菜根香 , 诗书滋味长’ 。”寿镜吾老先生说:“‘布衣’就是老百姓,‘布衣暖’就是甘当老百姓,不去当官做老爷;‘菜根香’就是满足于粗茶淡饭,不羡慕、不向往于山珍海味的享受;‘诗书滋味长’就是认真体会诗书的深奥内容,从而获得深长的滋味 。”

寿宇老先生,5岁时就进入三味书屋和他的祖父寿镜吾学习,直到14岁时去上海 。关于三味书屋,他无疑是一个很权威的专家 。

三味是以三种味道来形象地比喻读诗书、诸子百家等古籍的滋味,分别是经味、史味、诸子百家味 。

三味书屋是晚清绍兴府城内著名私塾,也是鲁迅12岁至17岁求学的地方,位于都昌坊口11号 。塾师寿镜吾(晚署镜湖),是一位方正、质朴和博学的人 。他的为人和治学精神 , 给鲁迅留下难忘的印象 。

扩展资料:

一、鲁迅眼中的三味书屋

鲁迅先生写过一篇童年妙趣生活的回忆性散文《从百草园到三味书屋》 , 被收入散文集《朝花夕拾》当中 。

在这篇文章中,鲁迅逼真地写出了三味书屋的陈腐味,说它是“全城中称为最严厉的书塾”,儿童在那里受到规矩的束缚 。但作者并未将三味书屋写得死气沉沉,而是通过课间学生溜到后园嬉耍,老私塾先生在课堂上入神读书学生乘机偷乐两个小故事的叙述 , 使三味书屋充满了谐趣 。

同时,书屋中学生和老师都读一些晦涩绕口的词句,更加的凸显出了旧时私塾教育的不尽人意 。

二、相关历史

三味书屋是鲁迅先生幼年读书的地方 。他于12岁那年到这里上学 。第二年秋后,因祖父下狱,少年鲁迅离家去绍兴农村──皇甫庄、小皋埠避难,故学业中断 。1894年夏间回家 , 仍返三味书屋 。这样一直到大约1898年往南京水师学堂学习前半年才离开,首尾竟达六年 。

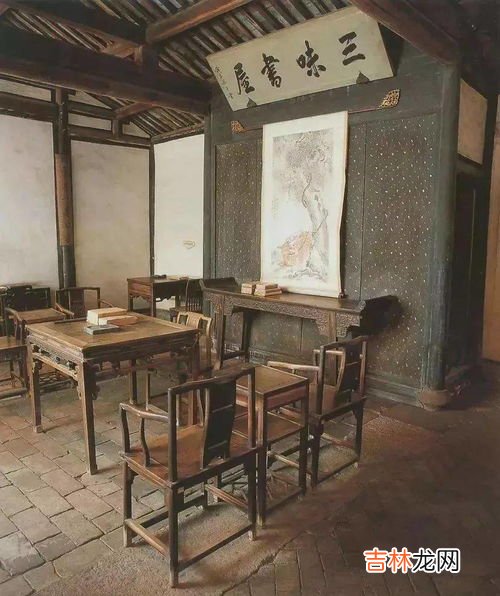

这里的一切都保存得十分完好,仍旧如鲁迅回忆时写的那样:“从一扇黑油的竹门进去,第三间是书房,中间挂着一块匾道:三味书屋;匾下面是一幅画,画着一只很肥大的梅花鹿伏在古树下 。”这匾和画,解放前曾散失 , 解放后,党组织派干部想尽办法才找回来 。

当年和鲁迅一道念书的同学,解放初还有周梅卿、章祥耀、王福林三位健在,按照这三位老同学的回忆,三味书屋恢复了原来的布置 。屋子里,好像是中国旧式的客厅,这在今天的青少年看来,是会感到奇特的 。学生的座位一共有11个 。

鲁迅的座位排在北墙边,是一张带抽屉的长方形桌子,桌子后面放着一张略嫌低些的椅子 。这儿光线很暗 , 空气也显得潮湿 。他的书桌右角,至今还刻有一个约一寸见方的“早”字,刀法简朴挺直,它是鲁迅幼年手刻的一件极为珍贵的木刻文物 。

至于它的来历,据说是这样的:有一天 , 鲁迅上学迟到了,受到塾师的责备,他就用小刀刻下了这个方方正正的“早”字,来督促、提醒自己不要迟到 。从此,他再也没有迟到过 。

参考资料来源:百度百科-三味书屋

鲁迅先生有篇著名的散文《从百草园到三味书屋》 。相信很多人都读过,但是许多人并不了解,文中所写的三味书屋的“三味”的含义 。

三味书屋的三味有三种说法:

1、前人对读书感受的一种比喻 , “读经味如稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢,”三种体验合称为“三味” 。

2、“三味”出自宋代李淑《邯郸书目》:“诗书味之太羹,史为折俎 , 子为醯醢,是为三味 。”这是把诗书子史等书籍比作佳肴美味,比喻为很好的精神食粮 。

3、借用佛教语言,“三味”即“三昧”,是梵文samadhi的音译,原指诵读佛经、领悟经义的三重境界:一为“定”,二为“正受”,三为“等持”,意思是说,诵经之前要止息杂念,做到神思安定专注;领悟经义态度必须端正,具有百般恭敬的虔诚;学习过程中要专心致志,保持始终如一的精神.随着佛教思想与汉民族文化的融合,“三昧”逐渐引申为对事物本质精神意义的概括,有“个中三昧”,“得其三昧”等说法,用来比喻领悟学问的精确与深刻 。

为何叫“三味书屋”呢?原来,“三味”取自“读经味如稻、梁,读史味如肴馔,读诸子百家 , 味如醯醢(音希海,即醋和肉酱)”的古语 。其大意是:读四书五经之类味如吃米面,是食之本;读史记味如喝美酒吃佳肴:读诸子百家之类的书,味如酱醋(好比烹调中的佐料一样) 。“三味书屋”的横匾是清代乾嘉年间的著名书法家梁山舟书写的 。当时,匾的两旁还悬挂着这样一副木刻的对联:“至乐无声唯孝悌,太羹有味是读书 。”

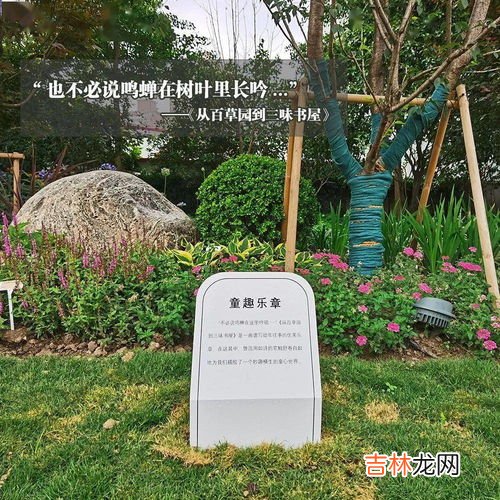

文章插图

文章插图

3、三味书屋的三味是哪三味1、《三味书屋》的三味是以三种味道来形象地比喻读诗书的滋味 。其中读经味如稻粱、读史味如肴馔、读诸子百家味如醯醢(xīhǎi)这三味 。

2、说起三味书屋,那是清末民初绍兴城内有名的私塾,原名为“三余书屋”,取自裴松之《三国志注》中的一句话“为学当以三余,冬者岁之余,夜者日之余,阴者晴之余”,寓意是要充分利用一切空余的时间,努力读书 , 切莫荒废了光阴 。是晚清绍兴府城内著名私塾,也是鲁迅12岁至17岁求学的地方,位于鲁迅祖居内,距离鲁迅故居100米 。

3、三味书屋是晚清绍兴府城内著名私塾,也是鲁迅12岁至17岁求学的地方 , 位于都昌坊口11号 。塾师寿镜吾(晚署镜湖),是一位方正、质朴和博学的人 。他的为人和治学精神,给鲁迅留下难忘的印象 。寿镜吾在这里坐馆教书达60年,从房屋建筑到室内陈设以至周围环境 , 基本保持当年原面貌 。三味书屋是三开间的小花厅,本是寿家的书房 。坐东朝西,北临小河,与周家老台门隔河相望 。

4、鲁迅先生写过一篇童年妙趣生活的回忆性散文《从百草园到三味书屋》,被收入散文集《朝花夕拾》当中 。在这篇文章中,鲁迅逼真地写出了三味书屋的陈腐味 , 说它是“全城中称为最严厉的书塾”,儿童在那里受到规矩的束缚 。但作者并未将三味书屋写得死气沉沉 , 而是通过课间学生溜到后园嬉耍,老私塾先生在课堂上入神读书学生乘机偷乐两个小故事的叙述 , 使三味书屋充满了谐趣 。

5、同时,书屋中学生和老师都读一些晦涩绕口的词句,更加的凸显出了旧时私塾教育的不尽人意 。

文章插图

文章插图

4、三味书屋中的三味指什么?“三味书屋”,是晚清时期绍兴府城内著名私塾 , 鲁迅先生从11岁一直就读到17岁,他们的老师叫做寿镜吾,寿镜吾老先生为人方正、质朴并且博学,鲁迅先生非常尊敬他,可以说没有寿镜吾先生的教导,也没有以后的鲁迅 。

寿镜吾生于1849年,在清朝同治八年(1869)就中了秀才,可他非常讨厌嚣张跋扈的洋人,看不起丧权辱国的清政府,他没有选择继续往上“爬”当大官 , 而是在家里开了个“三味书屋”,当起了教书先生 。所以这三味的意思不能问鲁迅先生,还得问问鲁迅的老师寿镜吾 。

虽然寿镜吾老先生非常痛恨当时腐朽封闭的清政府,但他还是在这种封建礼教下成长起来的 , 所以在《从百草园到三味书屋》一文中,三味书屋还是充满了封建的“陈腐味”,称它为“全城中称为最严厉的书塾”,孩子们被束缚住了 。

另一方面,鲁迅先生没有把它写得死气沉沉,而是每天和同学们开开心心地玩,趁寿镜吾老先生讲课入神 , 学生们还趁机偷乐,非常可爱 。可见鲁迅先生心里的“三味书屋”,其中“一味”是快乐的味道,下面我们再来看寿镜吾先生自己认为的“三味” 。

第1种解释,寿镜吾的次子寿洙邻说:“三味是以3种味道来形象地比喻读诗书、诸子百家等古籍的滋味 。幼时听父兄言,读经味如稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢(xī hǎi)(醢系肉或鱼剁的酱) 。”他觉得父亲的“三味”是说读不同书的滋味 。

第2种解释,寿镜吾的孙子孙寿宇说:“祖父对‘三味书屋’含义的解释是‘布衣暖 , 菜根香,诗书滋味长’ 。”这个非常好懂,“布衣暖”就是老百姓,老百姓不羡慕当官的荣华富贵,觉得自己的衣服也很温暖;“菜根香”说不羡慕山珍海味,粗茶淡饭就很香;“诗书滋味长”说思考书里的知识 , 会有深长久远的滋味 。

但是孙寿宇说,祖父说这“三味”的意思不能让外人知道,因为其中的“布衣暖”精神有明显的反清倾向 , 传出去会有杀身之祸 。这个观点,确实和看不起官场的寿镜吾先生很符合 。

第3种解释 , 学者们认为“三味”其实是“三昧”,经常有人把它们混作一谈,其实不然 。这个“三昧”是佛教语言 , 原本是梵文samadhi的音译,说的是诵读佛经、领悟经义的3重境界:一为“定”,二为“正受”,三为“等持” 。

意思是你念经要做到精神安定专注,用端正的态度领悟其中意义 , 还要耐心学习保持始终如一的精神 。

关于这“三味”其实还有许多专家学者提出了自己的意见 。但无论怎样,这“三味”里一定蕴藏了读书给人带来的充实感 , 鲁迅先生对寿镜吾老先生非常尊敬,虽然他严厉迂腐,却有真才实学,对学生也是特别关心,为他们好,儿时老师的积极影响,为鲁迅先生以后的人生路,打下了基础 。

“三味书屋”之“三味”分析:

꧁꧂

1、“三味”是以三种味道来形象地比喻读诗书、诸子百家等古籍的滋味 。幼时听父兄言,读经味如稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢 。

(“诗书味之太羹 , 史为折俎,子为醯醢,是为三味 。”)

“三味”的说法三味书屋塾师寿镜吾次子寿洙邻曾解释说:“三味是以三种味道来形象地比喻读诗书、诸子百家等古籍的滋味 。幼时听父兄言,读经味如稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢(xī hǎi)(醢系肉或鱼剁的酱) 。但此典出于何处,已难查找 。”

后来有探究到宋代李淑《邯郸书目》所言:“诗书味之太羹,史为折俎,子为醯醢,是为三味 。” , 认为“三味”可能出自于此 。

鲁迅读书的“三味书屋”两旁屋柱上有一副抱对,上书:“至乐无声唯孝悌,太羹有味是诗书”,可见“三味书屋”中的“三味”应该用的就是这个意思 。

2、“布衣暖,菜根香,诗书滋味长”:

有不少人对第一种说法持质疑态度:像寿镜吾这样一位饱学秀才——“本城中极方正、质朴、博学的人”(见鲁迅《从百草园到三味书屋》一文),怎么会用“肴馔”、“肉酱”之类来形容读书?如果是饭馆或酒馆的匾还说得过去,用作书屋之匾,这解释似乎牵强了 。

同时,寿镜吾之孙寿宇先生认为:“这样的解释淡化了祖先对清王朝的反叛精神 。”

他在所著文章中讲道:“我不止一次地从我祖父寿镜吾的口中 , 听到解释三味书屋的含义 。祖父对‘三味书屋’含义的解释是‘布衣暖,菜根香,诗书滋味长’ 。”

“布衣”就是老百姓,“布衣暖”就是甘当老百姓,不去当官老爷;“菜根香”就是满足于粗茶淡饭,不羡慕、不向往于山珍海味的享受;“诗书滋味长”就是认真体会诗书的深奥内容,从而获得深长的滋味 。

“这第一点‘布衣暖’非常重要,这是我祖先峰岚公、韵樵公的思想核心,产业的失败,使他们看清了清王朝的腐朽本质,他们认为在祸国殃民的清王朝当官就是为虎作伥,是害人害己 。于是 , 把三味书屋的办学方向也作为子孙的人生指南,不许自己的子孙去应考做官,要甘于布衣暖,菜根香,品尝诗书的滋味 。”

寿宇说寿镜吾生前曾对他说:“这三味的含义不能对外人说,也不能见诸文字,这是祖先韵樵公定的一个家规,因为‘三味’精神有明显的反清倾向 , 一旦传出去可能要招来杀身之祸 。”

3、“三味”即“三昧”:

有人认为“三味”是借用了佛教语言,“三味”即“三昧”,是梵文samadhi的音译 。

(1)原指诵读佛经、领悟经义的三重境界:一为“定”,二为“正受”,三为“等持” 。

意思是说 , 诵经之前要止息杂念,做到神思安定专注;领悟经义态度必须端正,具有百般恭敬的虔诚;学习过程中要专心致志,保持始终如一的精神 。

(2)随着佛教思想与汉民族文化的融合,“三昧”逐渐引申为对事物本质精神意义的概括,有“个中三昧”,“得其三昧”等说法 , 用来比喻领悟学问的精确与深刻 。

4、“三味”即“三余”:

也有人认为是《三国志·董遇传》中的三余:“冬者岁之余,夜者日之余,阴雨者时之余也 。”后来改成了“三味” 。

也有考证“三余”为“公余、饭余、茶余”的 , 但此种假说也质疑不断 。

三味是指以三种味道来形象地比喻读诗书、诸子百家等古籍的滋味 。读经味如稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家味如醯醢 。三味书屋,原名为“三余书屋”,是清末民初绍兴城内的私塾,取自 “为学当以三余,冬者岁之余,夜者日之余 , 阴者晴之余” , 是裴松之《三国志注》中的一句话,意思是要充分利用空余时间 , 努力读书,不要虚度光阴 。

三味书屋是鲁迅年轻时候求学的地方 , 鲁迅先生也有一篇关于三味书屋的文章叫做《从百草园到三味书屋》,回忆他的童年妙趣生活,儿时私塾寿镜吾老师的积极影响,为鲁迅先生以后的人生路,打下了基础 。

三味是以三种味道来形象地比喻读诗书、诸子百家等古籍的滋味 。

三味即再三体味 , 反复钻研、体会、思考 。是就学习方法而言的 。

文章插图

文章插图

5、鲁迅《三味书屋》中的三味是啥意思?关于《三味书屋》中“三味的含义”,一直有很多学者对此进行了讨论,目前还没有一个准确的结论 。现在主流的说法有以下几种:源于佛教的“三昧”;古言之中将读书比作美食的句子;寿镜吾先生的孙子回忆中祖父的解释 。

在鲁迅先生的名篇《从百草园到三味书屋里》,着重描写了有关于童年在三味书屋学习的经历,有关于“三味”究竟是何解释的争论知道现在还一直存在着 。我们能够确定的是,三味书屋原本并不叫做三味书屋,而是由鲁迅先生的老师寿镜吾先生将其更名为三味书屋,也就是说寿镜吾先生一定是在这个名字中寄托了自己的一些精神和志向 。

有一种说法是说三位原本是佛教中的“三昧”,在成语中就有得其三昧这样的说法,意思就是有深刻的领悟 。“三昧”指的就是在学习知识的需要保持的态度,要保证专注,虔诚,认真 。悬挂在学堂之上也正是对于学习态度的一种要求和警示 。

另外 , 也有相当多的人认为这“三味”是指三种味道,读经味如稻粱,意思就是在阅读四书五经时就像吃稻米一样,是主食;读史味如肴馔,意思就是说在读史书的时候,就像是吃美味的菜肴一样;读诸子百家,味如醯醢,意思是阅读百家学说就像是调味品一样 。在这句话中将读书学习比作了三种食物类型,也生动展现了在古代的中国知识的体系和位置 。

不过毕竟三味书屋的名字是寿镜吾先生所更改的,那么寿镜吾先生也一定是在这个名字中寄托了自己的一些想法 。除去上面两种比较基础的猜测以外 , 寿镜吾先生的孙子曾说寿镜吾先生所要表达的意思是指“布衣暖,菜根香,诗书滋味长” 。意思是说,不愿做官,甘愿为平民百姓,吃着粗茶淡饭,也觉得很开心,在书籍的海洋中能够寻找到很多的快乐 。这句话确实更好的表达出了寿镜吾先生真实的想法 。

鲁迅先生的名作《三味书屋》是人们比较熟悉的作品,但也有人问“三味”代表的是什么,“三味”主要指的就是鲁迅私塾老师说的“布衣暖,菜根香,读书滋味长” 。“三味书屋”是鲁迅先生在儿时学习的私塾地方,当时的私塾老师把私塾名字定为“三味书屋”,而鲁迅先生写的《三味书屋》里面也多是关于儿时的趣事,是对于儿时的回忆 。

鲁迅先生的私塾老师也是一个十分正直的人,面对当时的时代动荡和贪官对人们的剥削是十分痛恨的,不愿同流合污的他自己办了私塾教书育人,对当时的时代,他也有自己的看法,于是就认为“布衣暖,菜根香,读书滋味长”,各有各的感悟和滋味,这三味是代表了知足常乐的思想,也是对于安定生活的向往、不愿追逐名利的淡泊 。

“三味书屋”是鲁迅儿时上学之处,自然也就包含了很多关于儿时的回忆,鲁迅先生也是借用这个私塾名字,来纪念自己的儿时快乐回忆 。因为“三味书屋”是私塾老师创造的,所以人们有采访私塾老师的儿子,在私塾老师看来“三味”代表着安于贫苦生活的平静生活,但可能在鲁迅先生看来“三味书屋”应该也包含了很多儿时快乐的意味,对于往日儿时生活的追昔 。

人们关于“三味”讨论的很多 , 有人也认为是“三余”的别称 , 不过私塾老师的后人也明确了“三味”的意思 。就是私塾老师对于安定生活的知足,不愿去追求名利,而把自己初心给忘掉,也是私塾老师想想教给学生们的道理,不要为了所谓的名与利而忘记自己,而对于“三味”的正确理解 , 这对于现代的我们也是一个十分好的教导 。

有两种说法,一说是三余的别称 , 即冬者岁之余 , 夜者日之余,阴者晴之余 。还有一说是指读经味如稻粱,读史味如肴馔,读诸子百家,味如醯醢 。

这里的三味是前人对读书之后的感觉,也就是读书后心得的三种不体验,不同的体验最后结合在一起,就是三味 。

【三味书屋的三味指什么,《三味书屋》中的三味是指什么?】这里的“三味”,其实指的是古代读书人对经史子集不同类别书籍的品味和认识 。

经验总结扩展阅读

- 长期喝羽衣甘蓝粉会瘦吗,吃羽衣甘蓝粉瘦了10斤真的吗

- 27588/2011是什么酒,27588-2011是酒的什么标准?

- 吃饭的规矩教养,吃饭的规矩

- 荞面是啥面,荞麦面是什么做的

- 女生包里台球助粘剂什么意思,女生包里面的助粘剂是干什么用的 ?

- 孝庄太后的真名叫什么,孝庄皇后是什么人物?

- 银杏叶片泡水喝的功效与作用,银杏叶泡水喝有什么功效?

- 理肤泉特安舒缓修复乳真假,理肤泉新B5多效修复乳霜屈臣氏买到的是真的假的?

- 休斯敦在美国的哪个方位,休斯顿在美国的哪里?

- 爱情和面包面包指什么,爱情和面包指代的什么