本刊采访人员/苑苏文

在首都医科大学附属北京安定医院儿科主任何凡的门诊 , 半天就有40多名病人前来就诊 , 其中三分之二都与抑郁焦虑有关 。 在她所在的医院儿科住院部 , 有抑郁和焦虑障碍的孩子占了超过一半的床位 , 他们基本是重度患者 , 大多数有自伤自杀倾向 , 住院治疗是为确保安全 。

尚未定型的青少年 , 心理问题比成人更难以琢磨 。 大多数情况下 , 抑郁和焦虑交织着 , 根据不同的因素 , 又可能共患其他问题 。 今年10月公布的首次“中国儿童青少年精神障碍流行病学调查”显示 , 在73992名被调查的17岁以下的儿童与少年中 , 有3.2%的人被确诊抑郁障碍 , 4.8%的人被确诊焦虑障碍 , 患病率是精神分裂症和孤独症的几十倍 。 根据2019年的数据 , 中国全部人群抑郁症的患病率为2.1% , 焦虑障碍的患病率为4.98% 。

除去这些确诊者 , 拥有消极情绪的青少年范围可能更广 , 一些量表调查显示 , 2020年 , 中国青少年抑郁检出率达24.6% , 而乡村儿童的抑郁检出率为 25.2% 。

当孩子从学校掉队 , 甚至想放弃生命时 , 越来越多家长意识到孩子可能是生病了 , 而不是“矫情” 。 当孩子被确诊后 , 总希望医生解答“为什么” 。 面对这些急切的询问 , 何凡很难给出简单又确定的答案 。 她向《中国新闻周刊》承认 , 在青少年的诸多心理问题中 , 抑郁和焦虑受社会文化环境因素影响更大 , 但并不能简单归因于某个因素 。 “抑郁症是时代病 , 我们的家庭、学校和社会组成的生态系统出了问题” 。

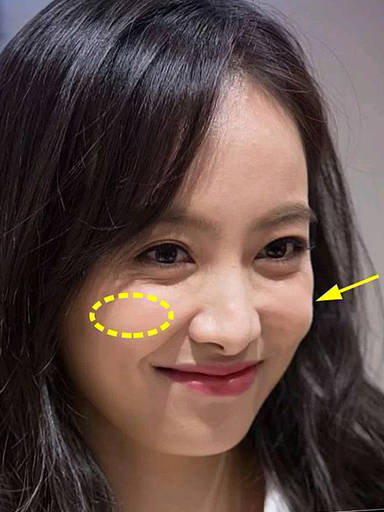

本文图片

图/视觉中国

不易识别的儿童抑郁症

何凡说 , 过去 , 因抑郁焦虑而来求诊的孩子没有那么多 。 就在五年前 , 他们医院儿科病房住的也还主要是患有精神分裂、智力发展障碍等问题“更严重”的孩子 。 由于缺乏历史流调数据对比 , 无法确定少年儿童的抑郁焦虑患病率是否在升高 , 但可以确定的是 , 越来越多的家长带着孩子来看抑郁 。

与成人相比 , 儿童和青少年的精神障碍在行为上体现的更加“非典型” , 也更难被发现和诊断 。 北京大学第六医院儿童精神科医生林红介绍 , 根据美国精神病学会制定的《精神疾病的诊断和统计手册》 , 在儿童和青少年中诊断重性抑郁障碍(MDD) , 需要至少两周持续的情绪变化 , 具体表现为悲伤或易怒 , 缺乏兴趣或快感缺失 , 这些症状需要给患者带来功能上明确的改变 。 “其中儿童和青少年可能比成年人表现出更多的焦虑和愤怒 , 更少的植物性神经症状 , 以及更少的绝望言语” 。

林红指出 , 在上述手册中 , 还提到了持续性抑郁障碍 , 包括慢性重度抑郁障碍和恶劣心境(DD) 。 这是一种慢性疾病 , 在一天中的大部分时间里 , 患者以抑郁和/或易怒情绪为特征 , 并伴随着食欲不佳、睡眠问题、精力不足、自尊低下、注意力不集中和无望感等症状 , 持续至少一年 。

北京安定医院儿童精神障碍团队领衔专家、教授郑毅说 , 对成人来说的怪异现象 , 如自语自笑 , 对正处于生长发育期的学前儿童可能就是正常的 , 因此诊断儿童精神疾病更加困难 。 以抑郁症为例 , 郑毅说 , 成人患抑郁症候的典型表现为“三低” , 分别是情绪低落、思维迟缓和活动减少 , 伴随着食欲下降和睡眠障碍 , 而对儿童来说 , 可能就只是表现为“烦” 。

“儿童就是以烦、以行为异常为主 , 少有唉声叹气和流泪的表现 。 ”郑毅指出 , 儿童患抑郁症后很少会哭泣或表达消极想法 , 反而时常表现出易激惹、发脾气、离家出走、学习成绩下降和拒绝上学 。 但麻烦的是 , “儿童死的念头很突然 , 冲动间就出问题了” 。

经验总结扩展阅读

- 上海容大:凝聚团队力量 铸造企业精神

- 楚门|如何科学识破生活中的谎言?

- 重读《老人与海》:善良或是多变?硬汉精神我们又该如何去理解?

- 如何科学识破生活中的谎言?

- 戴安娜|卡米拉有多嚣张?说戴安娜精神状态不适合王室,惹怒平民儿媳凯特

- 病床 精神病院病床减少导致入狱人数增加?|每日罐头

- 浙江少年儿童出版社|“新青藤”寒假童书榜出炉,推荐广州小朋友阅读《幸福课》

- 哈佛 农民父亲靠着“讲故事”,把儿子送进哈佛,成了科学家

- 林庆昆认为这是时间成本,不是职业精神,浪费时间会内疚的啊!

- 牙科以社区为目标客户群,开启科普的战略,引流卓有成效