本文图片

心理学是怎么看待“正能量”的呢?英国大众心理学家理查德·怀斯曼在《正能量》一书中提到:“正能量指的是一切予人向上和希望、促使人不断追求 , 让生活变得圆满幸福的动力和感情 。 ”

这似乎非常正确 , 也符合儒家文化 , “道阻且长 , 行则将至 , 行而不辍 , 未来可期” 。

然而 , 事情没那么简单 。 事实上 , 即便如此政治正确的“正能量” , 也具有消极意义 , 这就好像“负能量”也有其积极的意义一样 。

这两年 , 伴随着新冠疫情的阴霾 , 男女老少都“丧”了起来 , 其实“丧”这种文化 , 此前就在年轻人中流行了起来 , 这是有一定原因的 。

本文图片

自称废柴、葛优躺、悲伤蛙、佛系青年 , 表面上看是无所事事、不想奋斗只想坐享其成的懒汉形象 , 事实上 , 大部分年轻都只把它当成是短期内自我调侃、自我放松的方式 , 一段时间之后 , 还是该干嘛干嘛 , 根本不是很多人想象的今朝有酒今朝醉 。

相反 , 这种短暂的休憩反倒会通过帮助大家降低心理内耗 , 从而在关键时刻的学习和工作中发挥出更佳的水平 。

与之相比 , 那些从早到晚打鸡血、喊口号的正能量勇士们 , 表面上一副老骥伏枥志在千里的雄心壮志 , 实际上 , 每次的结局都让人唏嘘 , 徒有其势 。

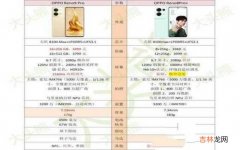

本文图片

一顿操作猛如虎 , 一看工资三千五 。 职场上这样的人不在少数 。

所以 , 很多时候 , 概念意义上的“正能量”与“负能量” , 并不是绝对的对与错、支持与摈弃之别 。

二、压力(负能量)在实际生活中的积极意义

1.“两个负能量实验”

美国斯坦福大学心理学家凯利·麦格尼格尔 , 结合了心理学、神经学及经济学观点写了著名的《自控力》系列丛书 。 这系列书深入讨论了关于真正获得自律、自控的方法 , 通过八年时间 , 她研究了几万美国成年人在生活中 , 如何权衡压力与健康水平 , 得到了出乎意料且颇具意义的研究成果 。

结果告诉我们:在我们视压力为所谓的“负能量”而避之不及的时候 , 我们往往更容易失眠与内分泌失调 。 当我们深信压力会带来癌症以及罹患心脏病的风险 , 压力又会带来了新的压力与恐惧(负能量) , 这就使得死亡的风险增加接近50% 。

本文图片

反之 , 那些能够直视压力、接受压力 , 不去对抗的人 , 压力非但未给他们带来任何身体改变 , 反而锻炼了他们的心血管 , 提升了活力 , 甚至比平时压力较小的人更为健康 。

哈佛大学心理学教授 , 用仪器监测的方法 , 进一步对这一研究结果进行了验证 。 马修·诺克(Matthew Nock)教授用仪器监测了被试者面对压力时 , 发现心血管变化:

压力产生时 , 每个人的心脏都会加快跳动 , 心血管收缩 , 所以长此以往 , 他们更容易罹患心血管方面的问题 。 而那些欢迎压力的人 , 他们心跳加快 , 但是血管却保持着松弛的状态 , 压力相当于做了轻微的健身运动 。

马修·诺克(Matthew Nock)教授的实验结论告诉我们:压力(负能量)也具有积极的健康意义 , 只是看我们用什么样的态度对待它 。

经验总结扩展阅读

- 往后余生,遇见这三种人,请拿命珍惜

- 心理学家|男人在哪个年龄阶段,最离不开女人?心理学家的答案很统一

- 相亲|请警惕那些让你迷失自我的“捧杀”

- 心理学家:没事胡思乱想是一种病,得治

- 领导在请客吃饭时,有三个信号,说明在嫌弃你,鼓励大家排挤你

- 共同富裕——如何做好春节后邀请乡贤回乡共商发展大计

- 贺秀莲|《平凡的世界》“因吃两白馍挨少安打”的秀莲:请读懂,这个女人

- 人到中年,请收起你的矫情

- 爱情 人到中年,请收起你的矫情

- 花开 若人世凉薄,请守心自暖